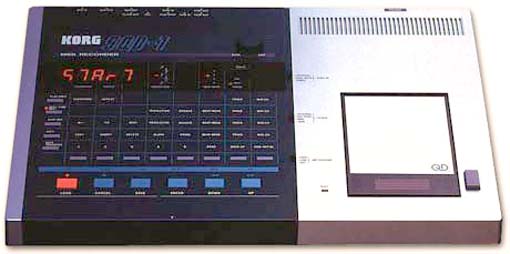

Korg SQD-1 Sequenzer

Review von Richard Aicher, August 1985

Nach Yamaha sagt nun auch Korg dem Computer ä la Commodore 64 den Kampf an. Zumindest versucht man den Umgang mit einem Computer musikerfreundlicher zu gestalten. Und wie geht das? Man baut einfach einen sehr leistungsfähigen eigenen Computer samt Diskettenstation und Software in ein gut „ge-style-tes“ Gehäuse, ersetzt den voluminösen Bildschirm durch ein Leuchtdiodendisplay und diverse Anzeigen, überlegt sich, welche Bedienungsfunktionen für den Musiker wirklich nötig sind, und wie man diese mit möglichst wenigen Schaltern möglichst gut bedienbar realisieren kann — fertig. Keine Schreibmaschinentastatur, kein Monitor, keine einzelne Diskettenstation, kein externes Midi- Interface und folglich auch keine Verwirrung mehr von Geist und Strippen auf der Bühne. Alles befindet sich in einem Gerät, einem Computer Midi Recorder für Anti-Computer-Freaks. Der SQD-I ist ein Sequenzer und doch nicht. Das heißt, Sequenzer wäre untertrieben. Besser gesagt: Der SQD-1 ist ein digitales 16-Kanal Midi-Recordingsystem. Auf jedem Kanal kann man beliebig viele Aufnahmen übereinanderlegen: Polyphonie total! Man schließt ein Midi-Keyboard an, spielt einen Song oder improvisiert so vor sich hin, und wenn einem der Sinn danach steht, so zirka nach einer Viertelstunde vielleicht, hört man die Session ab. Der Midi Recorder hat alles brav gespeichert. Der Recorder spielt den Song über das Keyboard ab, das was wieder raus kommt, klingt genauso wie das, was ursprünglich reinkam.

Der SQD-1 funktioniert beinahe wie ein Taperecorder, selbst die Bedienelemente ähneln sich: rote Recordingtaste mit Aufnahme-Signal-LED, Stop-, Play-, Rewind und Fast Forward-Tasten, ein Bandzählwerk, nur das Band fehlt. Es ist hier durch Speicherchips im Inneren des Recorders ersetzt. Die Speicherung der Sounds in Mikrochips hat einige Vorteile. Erstens ist Bandsalat für den SQD-l ein Fremdwort. Zweitens übertrifft dessen Zähiwerk an Genauigkeit die besten Autolokatoren teuerster Bandmaschinen. Drittens können wir unser „Software-Band“ von jeder Stelle der Aufnahme aus, im Bruchteil einer Tausendstel Sekunde an den Anfang „zurückspulen“. Viertens können wir das Wiedergabetempo jederzeit ändern, ohne dass die Pitch der Aufnahme davon beeinflusst wird. Fünftens gibt es hier kein Bandrauschen; man kann die berüchtigten Ein- und Ausstiegs-Clicks bei Punch in/out endlich getrost vergessen. Die gibt es hier nicht. Sechstens lässt sich die Aufnahme besser bearbeiten, wir schneiden, mischen, kopieren und löschen digitale Signale. Schere und Bandschnipsel gibt es nicht.

Was aber tun, wenn der interne Chipspeicher voll ist? Sicher, dann müssen wir auch auf einem externen Medium speichern. Spätestens vor dem Abschalten des SQD-1 müssen wir dies tun. Der Midi Recorder ist nämlich leider nicht Akku gepuffert. Nach dem Abschalten ist der interne Chipspeicher leergefegt. Auch was die Datensicherung betrifft, ging Korg, Gott sei Dank, fortschrittliche Wege. Moderne Computertechnologie benutzt Disketten als Speichermedium.

Und in allerletzter Zeit vor allem die sogenannte 2,8 Zoll Quick Disk.

Aufnahme nach Begrüßung

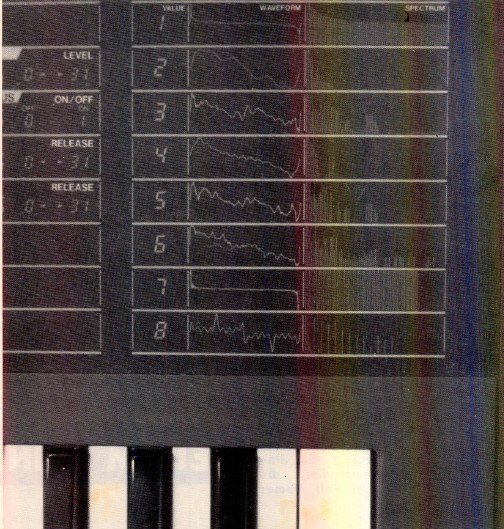

Wie nimmt man auf? Der Recorder begrüßt einen mit einem freundlichen .‚Hallo“ auf dem Display. Damit kann es losgehen. Direkt unter der Display-Region befindet sich eine Schalter-Matrix aus fünf Zeilen und acht Spalten. Solange keine Aufnahme oder Wiedergabe läuft, kann man damit alle Bedienfunktionen aufrufen. Die entsprechende Funktion ist jeweils am Kreuzungspunkt von Zeile und Spalte auf dem Panel aufgedruckt. Die 5 Zeilen repräsentieren die fünf prinzipiell verschiedenen Betriebsmodes des SQD-l: Play only, Real Time Record, Step Record, Edit und Data Transfer (Diskettenoperationen). Die Bezeichnungen sprechen jeweils für sich.

Zunächst entscheidet man sich durch Drücken des zugehörigen Zeilentasters für einen bestimmten Mode. Dann sucht man die gewünschte Bedienfunktion in dieser Zeile. Sie steht in einer der acht Spalten. Jetzt muss man nur noch den Spaltentaster am unteren Ende der zugehörigen Spalte drücken, und im Display erscheint die entsprechende Bedieninformation. Mit Reset/Enter führt man die angesprochene Funktion aus. Will man den Aufruf Zurückziehen, drückt man die Stop/Cancel Taste.

Repräsentiert die gewählte Bedienfunktion einen Parameter, verändert man ihn mit den Tasten Rew Down oder FF Up. So einfach ist das.

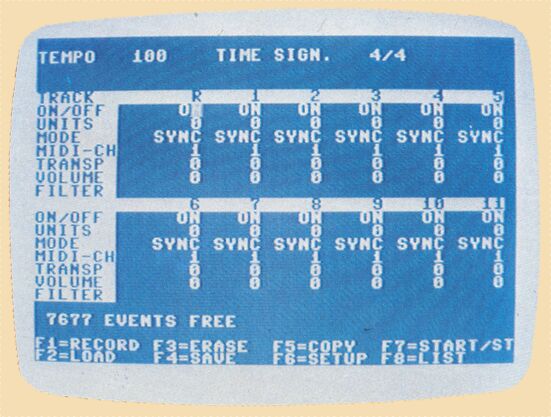

Betrachten wir die fünf Bedien-Modes etwas näher. Der Play Mode ist klar, hier wird abgespielt. Die Sequenz kann entweder einmal oder zyklisch abgespielt werden, in normaler Tonlage oder transponiert. Die Transposition ist in Halbtonschritten einstellbar (—5 bis +6 Halbtöne). Transposition und Repeat werden durch zwei LED‘s signalisiert.

Zwei Recording Modes stehen zur Verfügung: Realtime und Step by Step. Der Unterschied ist klar. Im Realtime Mode nimmt der Recorder alles auf, was daherkommt. Soll die Elektronik korrigierend in das Spiel eingreifen, wählt man nicht die maximale Auflösung (1/192) sondern eine geringere:

1/8, 1/16 bzw. 1/32 gerade oder 1/8 bzw. 1/16 triolisch. Nicht genau im Timing eingespielte Töne werden dann entsprechend korrigiert.

Es kann jedoch passieren, dass die korrigierte Aufnahme ganz anders klingt als die Einspielung. Zwar korrekt aber eben anders, sinnentstellt. Keyboarder sollten Auto-korrekt immer behutsam einsetzen und sich lieber auf genaues Spiel konzentrieren. Bessere Ergebnisse liefert er bei Drumeinspielungen. Hier macht sich die Korrektur positiv bemerkbar und wirkt sich weniger sinnverändernd aus. Außer man spielt total außerhalb jeglichem Timing. Aber dann sollte man es lieber ganz bleiben lassen. Nach der Resolution wählt man die Measure von 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, und dann den Channel (1 —16), dem die Aufnahme zugeordnet werden soll. Resolution und Measure werden in eigenen kleinen LED-Display‘s angezeigt, der Channel erscheint im Hauptdisplay.

Für die Aufnahme gibt es zwei Tracks, einen Main und einen Sub Track. Zuerst wählt man den Midi Channel, Resolution und die Measure des aufzunehmenden Main Tracks. Die erste Aufnahme kann beginnen. Der Main Track ist als erster an der Reihe. Record und PIay gedrückt, Vorzähler per Metronom — dann automatisch Aufnahme. Ist die Spur im Kasten, drückt man „Stop“. Die erste Aufnahme legt gleichzeitig die Gesamtlänge der Sequenz fest. Bei jeder folgenden Aufnahme stoppt der Sequenzer an diesem Ende automatisch. Nun kann man die Einspielung abhören.

Die nächste Sequenz nimmt man auf dem Sub Track auf. Er stellt gewissermaßen einen Arbeits-Track dar. Während der Aufnahme auf dem Sub Track hört man das Playback des Main Tracks. Den Sub Track überspielen wir nun so lange, bis die Sequenz o.k. ist. Der Main Track wird bei einer Neuaufnahme des Sub Tracks nicht gelöscht. Mit der Bounce Funktion kann nun der perfekte Sub Track auf den Main Track gemixed werden. Die beiden Aufnahmen sind nun auf dem Main Track zusammengemischt, und der Sub Track ist wieder leer. Nun kann man auf dem Sub Track beliebig oft weitere Spuren einspielen, korrigieren bis sie perfekt klingen und dann auf den Main Track bouncen (dazumischen). Genau wie bei einer Bandmaschine kann man auch an das Ende oder eine beliebige Stelle der Sequenz fahren und dort weiter aufnehmen. Kein Problem mit dem stepgenauen Autolocator.

Man kann natürlich vor jeder neuen Aufnahme den Main Track einem anderen Channel zuordnen. Insgesamt stehen 16 (Midi) Channels zur Verfügung. Das heißt, es haben auch 16 verschiedene Songs im Arbeitsspeicher des Midi Recorders Platz. Man kann jeden für sich abspielen, indem man den Midi Receive Channel des angeschlossenen Keyboards auf den jeweiligen Sequenzer-Channel einstellt. Man kann auch alle 16 Channels gleichzeitig über ein Keyboard wiedergeben. Es muss in diesem Fall auf Midi Mode „Poly/Omni On“ gestellt werden.

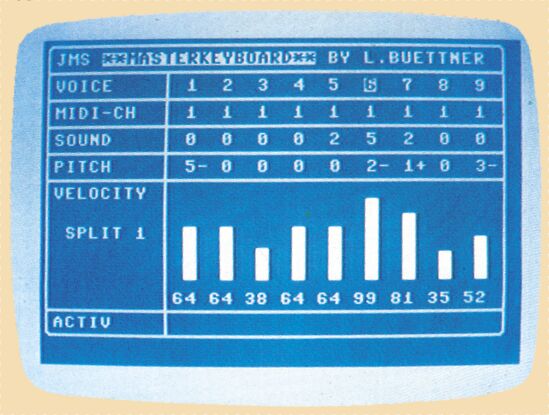

Interessanter ist dieser Fall, wenn mehrere Instrumente angeschlossen werden. In diesem Fall kann man die auf den verschiedenen Channels des Recorders gespeicherten Sequenzen beliebig über die Keyboards verteilen und so, mit unterschiedlichen Sounds versehen, abspielen.

Welche Channels soll sind und welche leer, kann man im Plav Mode erkennen. Bespielte Channels werden im Display hei der Anwahl mit einem ‚.YES“ markiert. Schaltet man im Record Mode denselben Channel nochmal auf Aufnahme, s amt außerdem ein „REALLY“ vor unbeabsichtigtem löschen. SQD-l denkt mit!

Schritt für Schritt

Einfacher als im Realtime Mode lassen sich schwierige Passagen im Step by Step Mode aufnehmen Auch hier wieder Midi Channel-, Track-. Beat/Meas- und die Bounce-Funktion. Die Resolution bestimmt jetzt die Tonlänge des gerade eingegebenen Steps, mit „Rest“ kann man Pausen einfügen, „Tie“ bindet zwei aufeinanderfolgende Töne und „Pfeil nach links“ setzt den Recorder einen Step zurück, um zum Beispiel eine Eingabe zu korrigieren. Mit der Klaviatur bestimmt man die gewünschte Tonhöhe des Steps. Jeder Anschlag schaltet automatisch um einen Ton weiter. Wieder erscheint im Display der aktuelle Takt und Beat. Mit „REW“ und „FF“ kann man den Midi Recorder an jede beliebige Stelle des Stückes fahren, um von hier abzuspielen oder weiter aufzunehmen.

Noch interessanter machen den Midi Recorder umfangreiche Edit-Möglichkeiten im Edit Mode. Man wählt wie gehabt den Channel, dann mit der Beat Measure-Funktion die Länge des zu korrigierenden Parts. Nun gibt‘s verschiedene Möglichkeiten. Mit „Erase“ loscht man die gesamte Spur, „Blank“ löscht die gewünschte Anzahl von Steps, ohne die Gesamtlänge der Sequenz zu verändern.,, Delete“ hingegen schneidet einfach einen Takt aus dem Band heraus. Mit der ..lnsert‘-Funktion kann man einen fehlerhaften Part (takeweise) des Main Tracks überspielen. Der fehlerhafte Part wird zunächst im Main Track automatisch gelöscht. Schaltet man jetzt auf Record, hört man den Main Track und spielt im Sub Track an der betreffenden Stelle den Part nochmals fehlerfrei ein. Abschließend bounced man den Sub Track wie üblich auf den Main Track die Welt ist wieder in Ordnung.

Im „ Insert“-Modus lässt sich der Sub Track mehrmals überspielen, ohne dass die jeweils ältere Aufnahme gelöscht wird. Mit der „Copy“-Funktion kann man einzelne Takte an das Ende des Songs kopieren. Auf diese Weise kann man sich einen Song aus einzelnen Takten zusammenstellen.

Auf jeder Quick Disk haben zirka 30000 Noten Platz! 15000 auf der Vorder- und 15000 auf der Rückseite. Die Speicherkapazität des Mikrochip-Speichers im Recorder beträgt ebenfalls 15000 Töne. Dies entspricht auch der maximalen Songlänge einer Recordingsession mit dem SQD-l. Bevor man auf die Disk speichert, muss sie vorbereitet, initialisiert werden. Man kann nämlich auf jeder Diskseite fünf Songs abspeichern. Maximal jedoch immer nur 15000 Töne. Jeder Song bekommt eine Nummer von 1 bis 5. Beim Wiederladen gibt man nur die entsprechende Nummer ein, und in ein paar Sekunden ist er wieder im Speicher.

An der Grenze zwischen Bedienpanel und Diskettenteil drei Schiebeschalter. Nummer Eins wählt den Anzeige-Modus des Hauptdisplays: aktueller Takt, die noch freien Ton Speicherplätze oder das Tempo. Mit Nummer Zwei wählt man die verschiedenen Svnchronisationsmodi: Intern, Extern, Midi und Tape. Im SQD-I ist ein kompletter Korg KMS-30 integriert. Der Midi Recorder kann deshalb problemlos mit echten Multitrack Recordern (Sync 10 Tape/Click Track) oder mit Din Svnc- bzw. Midi kompatiblen Geräten synchronisiert werden.

Anschlüsse

Auf der Rückseite befinden sich die nötigen Anschlüsse: Tape in/out (3,5 mm Klinke), Sync in/out ( 5 pol Din), Sync to Tape (3,5 mm Klinke), Sync from Tape (6,3 mm Klinke). Des weiteren gibt es noch eine 6,3 mm Klinkenbuchse für einen Fußschalter zur Fernbedienung von Record, Play und Stop. Außerdem Midi in/out/thru und auch den kleinen 6-poligen DIL-Switch. Mit ihm wählt man 5 Midi-Optionen: Midi out (Mix/Int), Key Velocity, Bender, After Touch und Data Transfer (Disk/Midi).

Interessant ist der Mix Midi Out Mode. Spielt man den Midi Recorder mit einem Masterkeyboard ein und gibt die Songs über einen Expander wieder, hört man auch während der Aufnahme den Sound aus dem Expander. Das klingt zwar selbstverständlich, ist es aber nicht.

Zusammenfassung

Der SQD-l ist ein absolut leicht bedienbarer Song Recorder. Wer die Vorteile des Midi Recordings nutzen will, ohne dabei mit Computer, Monitor, Diskettenstation, Software und externem Midi-Interface hantieren zu müssen, für den ist der Korg Midi Recorder richtig. Wer einen Cassettenrecorder bedienen kann, der kann auch bald mit diesem Gerät umgehen. Preislich liegt der SQD-l mit zirka 1990,— etwas in derselben Region wie ein entsprechendes Computersystem mit Software.

Ein weiterer Vorteil: die im Vergleich zu den 51/4 Zoll Flexi Disks wesentlich bequemer und sicherer zu handhabenden 2,8 Zoll Mmi Disketten. Vor allem bei Live Gigs ist der SQD-l sehr viel schneller und sicherer als ein Computersystem.

Veröffentlicht in Sound Check, September 1985