Mit MIDI werden Bands kompatibel

Artikel von Richard Aicher für Computer Persönlich, Februar 1986

Teil 1 – Die Theorie: Spezifikation – Modes – Channels – Interfaces

Das Wunder ist geschehen. Fast alle Hersteller elektronischer Musikinstrumente einigten sich erstmals auf eine Norm für die Vernetzung elektronischer Musikinstrumente und digitaler Steuereinheiten, den Midi-Bus, eine »Kompatibilität «, von der Computerkunden sonst nur träumen. Über diesen »sprechen« Synthesizer miteinander und tauschen Daten aus. Zum Beispiel, den angeschlossenen Computer fragen, was als nächstes gespielt werden soll, welches Klangprogramm an der Reihe ist, und wie es denn überhaupt mit dem Takt steht. Die Methodik moderner Studioproduktion machte dies nötig. Die Arrangements der Hits von heute sind ungeheuer vielschichtig. Und Studiozeit ist teuer.

Mit einem Midi- System ausgerüstet, vermag der Musiker zu Hause in aller Seelenruhe seine Keyboardarrangements auszuarbeiten und in den Computer zu speichern. Mit nur einem Keyboard ausgerüstet, lassen sich der Reihe nach, genau als hätte man ein Mehrspurtonbandgerät vor sich, Spur um Spur des Songs aufnehmen, verbessern und auf Diskette sichern. Nur mit seiner Software und der Daten-Diskette bewaffnet, geht der Musiker von heute dann ins Studio. Dort schließt der Tontechniker nach Belieben und Bedarf bis zu 16 oder mit entsprechenden Geräten auch mehr, Midi-Keyboards an das studioeigene System an. Dann wird die Diskette eingelegt: Der Computer spielt fehlerfrei und präzise.

Midi unterstützt den Musiker auch auf der Bühne. Ein größeres Midi-System hilft ihm, die vielschichtigen Studio-Arrangements auch »live«, vom Computerorchester im Rücken tatkräftig unterstützt, »alleine« auf der Bühne zu reproduzieren. So wird der Keyboarder zum Komponisten, Arrangeur und Programmierer zugleich.

Sequenzer hießen die ersten Melodieautomaten, die Anfang der sechziger Jahre, mühsam zu Hause mit Tönen gefüttert, bei Live- Konzerten den Musiker mit Background- Rhythmus und -Melodien unterstützten. Ein solcher Sequenzer funktionierte meist problemlos. Doch mehrere davon ein ganzes Lied über im Takt zu halten, geschweige denn hierzu noch ein elektronisches Schlagzeug zu synchronisieren, war ein hoffnungsloses Unterfangen. Jeder Hersteller benutzte andere Normen, andere Steuerspannungen; Triggerpegel und Buchsen. Oft ließen sich nicht mal Geräte eines Herstellers zu einem funktionierenden System verbinden. Einige Jahre vergingen, bis sich die Hersteller musikelektronischer Geräte auf ein einheitliches Bussystem einigten. Es nennt sich »Musical Instruments Digital Interface « oder kurz Midi.

Die Midi-Spezifikation 1.0

Der Einigung ging ein zähes Ringen voraus. Mittlerweile existiert in den Staaten ein eigenes Midi- Schiedsgericht. Die IMA (International Midi Association) soll die Einhaltung der Midi-Spezifikation 1.0 überwachen. Sie bestimmt, welche Daten übertragen und wie diese zwischen den angeschlossenen Geräten ausgetauscht werden. Sie schreibt detailliert den Aufbau der Hardware, also des Interfaces selbst und der Ein- und Ausgänge vor.

Um die Verkabelung der Instrumente einfach zu halten, hat man sich für eine serielle Datenübertragung entschlossen. Diese Tatsache stößt nach wie vor auf viel Widerspruch. Viele halten die Datenübertragungsgeschwindigkeit für zu langsam. Sie würden lieber mit paralleler Datenübertragung arbeiten. Bei sehr komplexen Systemen, in denen viele Instrumente gleichzeitig mit sehr vielen Daten versorgt werden sollen, können im gegebenen System Delays auftreten. Die Toninformationen erscheinen dann am Ende der Leitung mit Verzögerung. Handelt es sich um eine sehr schnelle, komplexe und vielstimmige Komposition, passieren ebenfalls Fehler. Die langsame Datenübertragung schafft dann unter Umständen nicht, jedes angeschlossene Klangmodul zur rechten Zeit mit den Toninformationen zu versorgen.

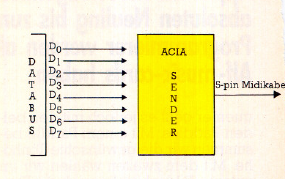

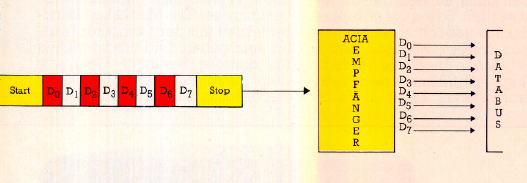

Bild: ACIA- Asynchronous Communications Interface Adapter

Diese Effekte treten auf, obwohl Midi-Interfaces mit fast der doppelten Geschwindigkeit des in der Computerindustrie weitverbreiteten RS232C-Busses arbeiten. Die Midi-Taktfrequenz beträgt 31.25 KBaud. Sie wurde gewählt, da sie hardwaremäßig leicht durch Teilung eines 1-MHz-Taktesmit 32 zu erhalten ist. Jedes Data-Byte besteht aus einem Start-Bit, acht Daten-Bits und einem Stop-Bit.

In jedem mit Midi ausgerüsteten Instrument sowie in allen Midi- Interfaces befindet sich eine Baugruppe, die die parallelen Daten des internen Keyboard-Prozessors in serielle wandelt und auf die Reise in das Midi-Verbindungskabel schickt und die vom externen Computer oder einem anderen Keyboard eintreffenden Daten in für den Keyboard-Prozessor verständliche parallele wandelt. Diese Einheit heißt ACIA – Asynchronous Communications Interface Adapter.

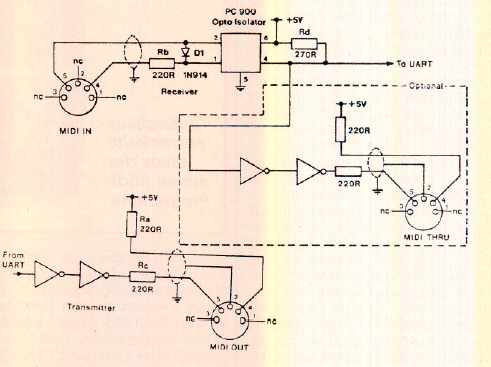

Midi-Instrumente haben drei Buchsen mehr als ihre Vorgänger, nämlich einen Midi-Input, einen Midi-Output und eine Midi-Durchgangsbuchse (Midi Thru). Vorgeschrieben sind 5-Pin 180Grad DIN-Buchsen. Verbindungskabel zwischen Midi-Systemen dürfen nicht länger als 15Meter sein, man muss zweipolige Leitung, abgeschirmt und verdrillt, verwenden.

Will man nicht nur Daten zwischen Synthesizern austauschen, beispielsweise mit der Klaviatur des ersten, einen zweiten mitspielen, sondern die Keyboards vom Computer steuern, benötigt man ein externes Midi-Interface. Es wandelt die parallelen Daten des Computers in serielle, die unser Keyboard versteht und umgekehrt.

Bild: Aufbau eines MIDI-Interfaces

Viel Hick-Hack gab es um die Auswahl der Daten, die übertragen werden sollen. Für ein Keyboard sind sicher ganz andere Informationen wichtig als für ein Elektronikschlagzeug, einen Sequenzer oder ein Effektgerät. Jeder Musiker besitzt aber andere Geräte und stellt andere Anforderungen. Für jeden sind also, abhängig von den Geräten die er einsetzt und seinen speziellen Absichten, andere Daten wichtig. Hier musste man also Kompromisse eingehen. Überdies ist jedes einzelne Keyboard mit anderen technischen Gegebenheiten ausgerüstet. Deshalb lassen sich nie alle Daten eines Instrumentes auf ein anderes übertragen. Midi kann lediglich auf dem niedrigsten gemeinsamen Level der angeschlossenen Instrumente wirken. Ein Synthesizer, der nur für vier Stimmen ausgelegt ist, nimmt zwar alle Informationen für eine zwölfstimmige Komposition entgegen, ignoriert aber die der restlichen acht Stimmen. Midi öffnet niemals die technischen Grenzen angeschlossener Instrumente.

Notwendige Kompromisse

Überdies ist jedes angeschlossene Gerät entsprechend seiner Bestimmung an anderen Informationen interessiert. Keyboards müssen mit anderen Daten gefüttert werden als zum Beispiel eine elektronische Rhythmus-Einheit oder ein Sequenzer. Um Synthesizer sinnvoll zu koppeln, müssen mindestens die Keyboard- Informationen Tonhöhe, »Gate on time« und die Anschlags- Geschwindigkeit beziehungsweise -Dynamik codiert übertragen werden. Polyphone Sequenzer können mit den gleichen Daten arbeiten, nicht aber monophone Sequenzer. Letztere registrieren nur einzelne Melodiestimmen. Rhythmus-Maschinen wiederum sind meist weniger an Ton-, mehr an Synchronisationsinformationen interessiert. Weiterhin muss jedes Gerät erkennen, welche der seriell eintreffenden Daten speziell ihm zugedacht sind. Ob es zwei Stimmen spielen soll oder acht, und vor allem welche. Will man zum Beispiel mehrere verschiedene Synthis ansteuern und auf jedem eine andere Stimme einer mehrstimmigen Komposition mit anderem Klang ausgeben, so erfordert dies sicher eine ganz andere Zuordnung, als wenn alle Instrumente die gleiche Stimme spielen sollen.

Midi-Channels und Omni-, Poly-, Mono-Mode

Diese Problematik berücksichtigte man mit der Einführung von drei unterschiedlichen Zuordnungsmodis, dem Omni-, Poly- und Mono-Mode. Da die Daten seriell über einen einzigen Hardwarekanal übertragen werden, muss man verschiedene Softwarekanäle schaffen. So führte man neben den drei Modis noch 16 Midi-Kanäle (Channels) ein. Mit geeigneter Software lassen sich deshalb auch maximal 16 Instrumente gleichzeitig und polyphon ansprechen, angesteuert von einem Computer (1986!! Heute, 2024, mit geeigneter Hardware natürlich wesentlich mehr). Das Problem an der ganzen Geschichte ist also, die nötigen Informationen zur rechten Zeit an den richtigen Platz zu bringen.

Welche Wege bieten die einzelnen Modis? Im Omni-Mode spielen alle Instrumente, die am Bus hängen, parallel und polyphon. Die angeschlossenen Instrumente empfangen sämtliche über den Bus geleitete Daten, unabhängig vom jeweiligen Kanal, auf dem diese übermittelt werden. Sollen die gekoppelten Synthis jedoch verschiedene Stimmen spielen, wechselt man in den Poly-Mode. Hier lassen sich die einzelnen Instrumente unterschiedlich adressieren. Kanal 1 spricht dann zum Beispiel nur Synthi 1 an. Man könnte auf diesem Kanal eine Bassstimme programmieren, über Kanal 2 einen zweiten Synthesizer ansprechen und diesen Begleitakkorde spielen lassen. Eine Melodiestimme über Kanal 3 auf Synthi 3 gelegt und zu guter Letzt über Kanal 4 eine Rhythmus-Maschine synchronisiert, schon ist ein Orchester fertig.

Auf jedem Kanal können theoretisch unbegrenzt viele Stimmen gleichzeitig übermittelt werden, das angeschlossene Keyboard spielt natürlich nur so viele, wie es Stimmen besitzt. Bei modernen Keyboards sind das mittlerweile bis zu sechzehn (1986!! Heute natürlich mehr !!). Im dritten und letzten Mode, dem Mono-Mode, lassen sich gezielt einzelne Stimmen eines Instrumentes ansprechen. Jede der Stimmen erhält dann über jeweils einen Kanal eine bestimmte Toninformation Dies ist sinnvoll, wenn der Synthesizer in der Lage ist, jede seiner Stimmen gleichzeitig mit einem anderen Klang zu spielen. So klingen gleichzeitig stampfendes Bass Fundament, Bläserbegleitung, Fuzzsolo und vielleicht noch drei Percussions Stimmen aus einem Gerät. Was will man mehr. Midi bietet Einiges.

Doch das Ganze funktioniert nur im Idealfall tadellos. Mittlerweile hat sich einiges in Musik-Geschäften getan. Hier und dort bietet man vereinzelt Midi- Seminare an. Die Musikalien-Händler lernen mit der Computer-Tastatur umzugehen. Und das ist wichtig für sinnvolle Beratung. Denn vor dem Kauf jeglichen Midi-Equipments sollte man sich zunächst immer informieren, ob das neue Gerät mit anderen tatsächlich funktioniert. Schwierigkeiten treten meistens auf, wenn Ausrüstungen verschiedener Hersteller gekoppelt werden sollen. Die wenigsten Probleme ergeben sich, wenn man nur die Geräte eines Herstellers benutzt. Dies ist prinzipiell nicht anders als in der Computerszene. (Tja, so war das tatsächlich in den 80er Jahren. Das hat sich gebessert!)

Externe Midi-Interfaces gibt es mittlerweile in den verschiedensten Modifikationen. Viele passen nur an einen bestimmten Computer, einige mittels zusätzlicher Adapterkarten an mehrere. Für den C 64 existieren momentan die meisten Midi-Interfaces (1986!! Heute 2024 gibts die natürlich für alle Rechnersysteme, aber es gibt immer noch Vintage Freaks, die auch 2024 noch mit einem Commodore aus der 64er Serie arbeiten! Ich gehöre auch dazu :)). Aber auch für Spectrum-, Acorn, PC und Apple-Besitzer gibt es schon Midi Interfaces. Die Preise der Interfaces schwanken je nach Ausführung von 100 bis 700 Mark. Einfache Interfaces besitzen nur Midi-Ein- und -Ausgänge. Etwas teurere sind mit diversen Synchronisationsmöglichkeiten ausgestattet. Ein Interface verfügt sogar über einen eigenen Prozessor (Roland DG).

Im Teil 2 des Artikels: Eine Marktübersicht über erhältliche MIDI-Interfaces (1986)