Korg DW6000

Jedem seinen Sound

Mehr als ein Jahrzehnt haben sie jeden zufriedengestellt. Vom Avantgardefreak bis zum Schnulzenheini, alle bastelten ihre Sounds aus wenigen Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck und Sägezahn. Doch plötzlich ist der Teufel los. Was gestern noch super war, ist heute ,vergessen. Und mit einem ganz normalen Sägezahn kann man heute keinen Staat mehr machen. Das Rennen hat begonnen. jedem Hersteller sein Synthesizerverfahren, jedem Produzenten seinen Sound.

Nachdem Yamaha mit der FMSynthese und Casio mit Phase-Distortion Furore machten, will man nun auch bei Korg nicht länger an Analogsounds kleben bleiben. Doch nicht jeden Tag fällt ein völlig neues Klangsyntheseverfahren vom Himmel. So besann man sich auf eine Methode, mit der PPG auf ähnliche, jedoch komplexere Weise seine Wavecomputer zum Klingen bringt: digital erzeugte und in Chips abgespeicherte Kurvenformen. Man fängt quasi da an, wo Sinuszugriegelorgeln aufhören.

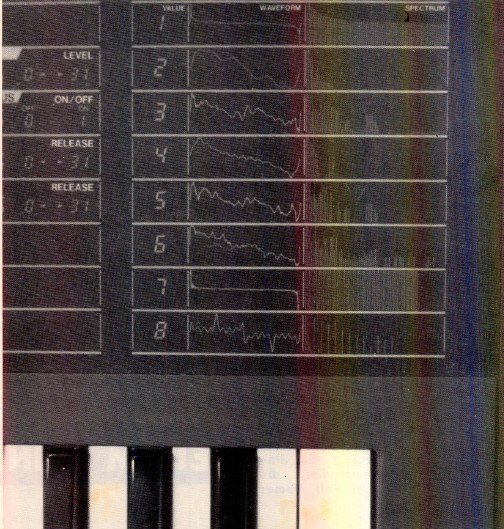

Jeder der bei den Oszillatoren des DW 6000 liefert acht (!) verschiedene Kurvenformen. Diese wurden nach dem Verfahren der additiven Synthese gewonnen. Genau das gleiche Verfahren benutzen Sinuszugriegelorgeln. Man mischt Sinusschwingungen diverser Fußlagen so lange mit unterschiedlichen Amplituden, bis sich der gewünschte Klang ergibt. Aus der Überlagerung resultiert eine sehr komplexe, obertonreiche Kurvenform, die nichts mehr mit Sinus oder den restlichen Grundwellenformen zu tun hat. Während der Endmix des Sounds aus den einzelnen Grundkomponenten bei der Sinuszugriegelorgel im Ohr des Betrachters stattfand, werden die Kurvenformen bei der digitalen Klangsynthese natürlich berechnet.

Acht verschiedene digitale Kurvenformen als Ausgangsmaterial

Acht verschiedene auf diese Weise berechnete Kurvenformen wählten die Korg Techniker also aus und brannten sie auf 2 ROM-Chips. Die enthaltenen Oszillatorenkurvenformen sind übrigens auf dem Bedienpanel abgebildet. Auch das jeweils zugehörige Frequenz/ Amplituden-Spektrum sieht man hier. Letzteres verdeutlicht, welche Obertöne und mit welcher Amplitude diese an der Mischung (additiven Synthese) der betreffenden Kurvenform beteiligt sind. Die Darstellungen sehen gut aus, und man weiß, womit man arbeitet. Mehr Sinn dürften sie jedoch nicht haben. Am Besten hört man sich zunächst mal an, wie die jeweiligen Kurvenformen klingen. Sie haben mit Dreieck, Sinus, Rechteck oder Sägezahn nichts mehr zu tun, sondern klingen bereits instrumentenspezifisch.

Für den DW 6000 haben die Korg Techniker überdies digital klingende Kurvenformen ausgewählt. Keine Angst, mit Orgelsounds von einst hat das nichts mehr zu tun. Wo die Orgler von einst aufhörten, fängt der DW 6000 erst so richtig an. Diese Sounds bilden ja erst die Oszillatorschwingungsform. Wir jagen sie jetzt durch den Filter, modulieren das Ganze nach Lust und Laune und versehen die so analog weiterverarbeiteten digitalen‘ Oszillatorkurvenformen mit den gewünschten Envelopes. Bis alles stimmt. Auf diese Weise lassen sich DX 7 bzw. PPG-Sounds ganz gut imitieren.

Das Besondere des DW 6000 steckt also in den beiden Oszillatoren. Die von Korg gewählten Schwingungsformen sind für den digitalen Sound des Keyboards in großem Maße verantwortlich. Sicher dürfte es auch technisch kein allzu großes Problem sein, die auf Chips gespeicherten Kurvenformen durch andere auszutauschen. Vielleicht kann man diese sogar einmal selbst programmieren. Hardware-Umrüst und -Aufrüstfreaks, wie wär’s mit ein paar Gedanken in dieser Richtung! Der Rest des DW 6000 ist solide nach altbewährter Korg-Manier aufgebaut. Beide Oszillatoren lassen sich auf die Fußlagen 16′, 8′, und 4′ schalten und mit regelbarer Amplitude abmischen. Oszillator 2 lässt sich in Intervallen (kleiner und großer Terz, Quart und Quinte) zum ersten stimmen oder in Schwebung leicht verstim men (Detuning). Der Detune-Bereich liegt im Bereich einiger Herz. Somit lässt sich zwar der Sound etwas lebendiger gestalten, aber für extremere Effekte ist es etwas zu wenig. Als weitere Klangquelle gibt es noch einen Rauschgenerator für Sturm und Brandung oder auch einigermaßen natürlich klingende Anblassounds oder Percussion. Der Rauschgenerator kann in 32 Stufen zugemischt werden. Diese 32-stufige Quantelung gilt übrigens für die meisten regel baren Parameter. Nur die Cutoff-Frequency des Filters ist feiner, nämlich in 64 Stufen aufgelöst.

Programmierung und Bank-Hold

Sämtliche Parameter besitzen eine Nummer. Tippt man diese im Parameter (Edit) Mode auf den acht Zahlentastern ein, erscheint im Display der aktuelle Wert des Parameters. Diesen kann man nun im angegebenen Bereich entweder über den Value-Schieberegler oder den Up- bzw. Down-Taster step für step ändern. Neben dem Parameter-Wert steht die aktuelle Programmnummer und die Parameternummer im Display. Es ist im Dunkeln hervorragend, mit zunehmender Beleuchtung jedoch immer schwerer zu entziffern. Das ist ungünstig, denn man kann ja nicht deswegen im Dunkeln spielen. Eine Tabelle auf dem Frontpanel mit den Parametern und Nummern, sowie den jeweils möglichen Einstellwerten, erleichtert anfangs das Selbstprogrammieren von Sounds ziemlich.

Logisch zusammengehörige Parameter, wie z. B. Filterparameter oder Filterenvelopeparameter usw., stehen immer in einer Zeile (Bank) nebeneinander. So stehen z. B. die Filter Envelopes Attack, Decay, Break Point, Slope, Sustain und Release in einer Zeile (Bank) und haben die Nummern 41 bis 46, wobei die erste Ziffer, hier also 4, die Bank und die zweite die Nummer des Parameters in der Bank bezeichnet. Die VCA-Envelopes stehen eine Zeile tiefer und tragen die Nummern 51 bis 56. Dieses System hat man bald im Kopf, und wenn nicht, findet man sich in der Tabelle schnell zurecht.

In Verbindung mit dem Bank/Parameter Hold Schalter weist dieses System noch ein weiteres Plus auf. Normalerweise muss man ja immer zweistellige Zahlen eintippen, um ein Programm oder einen Parameter zu ändern, Banknummer und Parameternummer. Drückt man jedoch den Bank Hold Switch, genügt die Eingabe der Parameternummer, die Bank bleibt in diesem Fall immer die gleiche. Das ist praktisch, wenn man z. B. nur mit den Filter-Envelopes oder eben den Parametern innerhalb einer Bank experimentieren will.

Der DW 6000 ist ein Keyboard mit dem man eigene Sounds leicht erstellen kann und auch sollte. Die mitgelieferten Sounds lassen nämlich von den Möglichkeiten des Geräts nur wenig ahnen. Vielleicht hören eben japanische Ohren doch anders als unsere. 64 Sounds haben übrigens im Programmspeicher Platz. Sie sind in acht Bänken mit jeweils acht Sounds zusammengefasst. Man kann sie auf Tape speichern.

Filter

Beim Filter handelt es sich um einen ganz normalen Low Pass Filter mit regelbarer Cutoff-Frequency (64 Stufen) und regelbarer Resonanz. Letztere lässt sich bis zum Selbstschwingen des Filters hochregeln. Und hier freut man sich dann spätestens über die feine Auflösung der Cutoff-Frequency. Weiter geht ’s mit dreistufigem Keyboardtracking und normaler sowie inverser Filterenvelope. Bei normaler Filterenvelope wird der Ton bei z. B. langsamem Attack langsam heller (Filter öffnet sich), bei inverser Envelope jedoch entsprechend langsam dunkler (Filter schließt sich). Mit der Inverse Polarity lassen sich teilweise ganz witzige Effekte erzeugen. Der Grad, mit dem der Envelope den Filter beeinflusst, ist regelbar.

Envelopes

Wie üblich, bietet der Korg auch bei diesem Synthie diffizilere Envelope- Einstellmöglichkeiten als die Konkurrenz. Zusätzlich zu Attack, Decay, Sustain und Release lässt sich ein weiterer Bereich mit dem sogenannten Breakpoint und der Slope Time definieren. Dieser Zeitbereich schließt direkt nach dem Decay an, die Slope Time bestimmt das Abfallen des Pegels auf den Sustainpegel. Unser Ohr identifiziert verschiedene Klänge in sehr großem Maße durch deren unterschiedlichen Hüllkurvenverlauf. Vor allem die ersten Augenblicke des Sounds sind hierfür entscheidend. Dieser zusätzliche Regelbereich ist also nicht bloß Gag, sondern ermöglicht tatsächlich exakteres Reproduzieren natürlicher Klangeinsätze. Die Attacks waren bei meinen Gerät ca. im Bereich 0 bis 10 Sekunden, die Decays im Bereich von ca. 15 Sekunden regelbar.

LFO, Joy-Stick und Chorus

Für die Modulation sorgt ein LFO, der. jeweils regelbar sowohl den Oszillator als auch den Filter bzw. beide gleichzeitig, beeinflussen kann. Leider verfügt er nur über eine Dreiecksschwingung. Mit dem Delayregler konnte ich bei meinem Gerät Verzögerungen bis ca. 5 Sekunden erzielen. Das Portamento ist polyphon und läuft in der langsamsten Einstellung in ca. 10 Sekunden vom tiefsten C bis zum höchsten H. Die Zeit wird ins Memory übernommen.

Der Pitchbender lässt sich nicht nur in einer Dimension bearbeiten. Pitchbender ist etwas untertrieben für dieses Gerät. Genauer gesagt ist es ein Joy-Stick, in vier Richtungen bewegbar. Nach oben regelt er die LFO-Modulation der bei den Oszis, nach unten die des Filters. Nach rechts gedrückt, bewirkt er einen Bend des Oszillators nach oben, nach links, dasselbe nach unten. Gute Effekte erzielt man bei Schrägbewegungen. In jeder Stellung des Joy- Sticks hat man also einen anderen Effekt, bzw. eine Kombination zweier Effekte. Für einen breiteren Sound sorgt zu guter Letzt ein Stereo-Chorus. Der sich aber leider auch bei Korg durch leichtes Rauschen bemerkbar macht.

Volume, Tune und Key-Assign-Modes

Zu den bei den Schiebereglern für Gesamtvolumen und Tune lässt sich nicht viel sagen, außer, dass das Tuning im Bereich eines Halbtones arbeitet. Neben diesen Reglern sind die drei Key-Assign-Switches für die bei den Poly Modes 1 und 2 sowie den Unisono-Mode zum Solospiel mit fettem Sound Alle sechs Oszillatoren jeder Bank spielen in diesem Fall wie bei einem monophonen Synthie jeweils den gleichen Ton. Die einzelnen Oszis werden im Unisono Mode zusätzlich leicht gegeneinander verstimmt. Die entstehenden Schwebungen machen den Sound noch voller.

Midi-Features

Mittlerweile beinahe selbstverständlich: die Midi-Channels sind von 1 bis 16 wählbar. Normalerweise arbeitet der DW 6000 im Poly-Mode. Der Omni-Mode lässt sich zu bzw. abschalten. Dann gibt es noch den etwas unglücklich mit ‚Midi Enable‘ benannten Switch, mit dem man die empfangenen Daten bestimmt. In der Stellung ‚Note Data‘ verarbeitet der DW 6000 nur Tonhöhen- und -längeninformationen, während in der Stellung ‚All‘ auch die restlichen Informationen, also Modulation und Pitch Bend, Portamento, Pedal und Programmwechsel sowie die System Exclusive Informationen verarbeitet werden.

In und Outs

Zu den In und Outs auf der Rückseite: zwei getrennte Outs für Left und Right Signal, einer davon ist zusätzlich der Mono Out. Der Pegel ist in zwei Stufen (high und low) schalt bar. Daneben eine Phone- Klinkenbuchse und die drei Klinkenbuchsen für das Volumepedal bzw. die beiden Footswitches für Portamento und Programm up. Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Standardklinkenbuchsen sind die Tape In und Outs für die Tapememory 3,5 mm Klinke.

Last but not least ein Write Enable Switch und die drei Midi-Buchsen (ln-, Out- und Thru-). Beinahe hätte ich natürlich das Wichtigste vergessen: der DW 6000 ist sechsstimmig spielbar, leider ohne Anschl agdynamik bzw. After Touch. Das Keyboard hat einen Umfang von 5 Oktaven (c-c).

Zusammenfassung

Der DW 6000 ist ein solider, leicht programmierbarer Synthie mit interessanten Klangmöglichkeiten. Von den Factorysounds sollte man sich zunächst nicht abschrecken lassen. Beim Korg- Vertrieb arbeitet man an neuen. Mit dem Synthie lassen sich alle gängigen Analogsounds und darüber hinaus interessante, ‚digitaler klingende‘ Sounds realisieren. Wirklich schade fand ich eigentlich nur, dass er nicht mit Anschlagsdynamik spielbar ist. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 3.290,- DM.

Richard Aicher, erschienen im April 1985 in SoundCheck