Supertrack von C-Lab

Feature von Richard Aicher, veröffentlicht Februar 1986 im Musikermagazin Sound Check

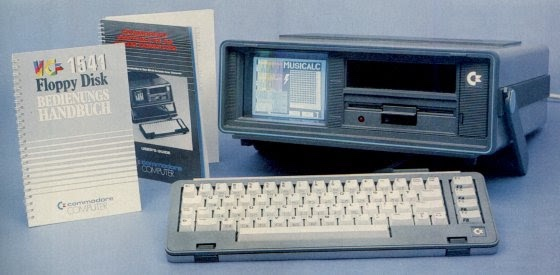

zum Test habe ich damals mit dem Alpha Juno 1 in Verbindung mit dem Sequenzer Supertrack auf meinem SX-64 den Song „Ein Zug – Ein Zug“ komponiert und eingespielt. Mit dabei war damals auch noch die SCI TOM Drummachine. Zu hören in Ein Zug. Den Song haben wir auch Live auf den Weltklangkonzerten gespielt. Auch schon lange her…. Wahnsinn wenn man das mit den heutigen DAWs (2024) vergleicht!!

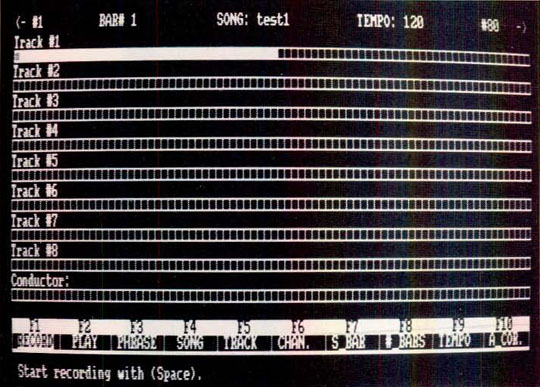

Man hat sich kaum an den Softtrack 16+ Midi-Recorder gewöhnt, schon ist bereits der Nachfolger da: Supertrack. Gerhard Lengeling hat es geschafft, seine Philosophie, möglichst viel „human feeling und möglichst wenig sturen Computer in die Musik zu bringen“, weiterzuentwickeln. Das Ergebnis: ein Midi-Recorder mit Feeling. Genau wie auch schon der Softtrack, arbeitet auch der Supertrack mit der bemerkenswerten Auflösung von einer 1/ 192tel Note. Ich habe kürzlich testweise versucht, eines der QX-I Demos von Yamaha, in verschiedene Midi-Software-Recorder zu überspielen. Es handelte sich dabei um eines der extrem schnellen und komplexen Demos. Dem Softtrack 16+ ging dabei als einzigem Software-Recorder nicht die Puste aus. Nur er gab das Demo ohne Aussetzer im Originaltempo wieder.

Supertrack speichert alle eintreffenden Midi-Informationen mit 1/ 192tel Auflösung. Das kann man beinahe als Realtime bezeichnen. Die Quantisierungsfunktion wirkt als reine Abspielfunktion, also lediglich bei der Wiedergabe. Deshalb kann sie auch nachträglich jederzeit beliebig geändert werden. Die Originalaufnahme wird davon nicht berührt. Experimente mit verschiedenen Quantize-Einstellungen sind so auch nach der Aufnahme möglich.

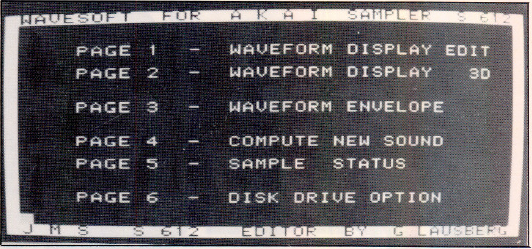

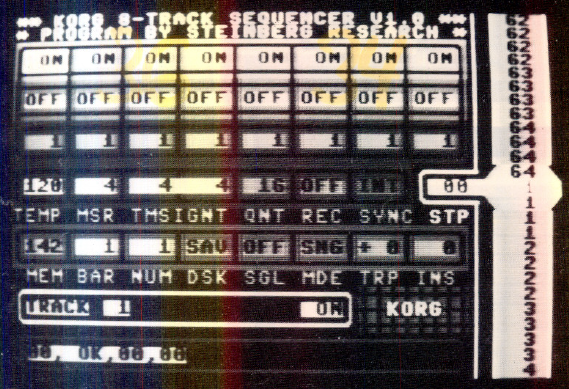

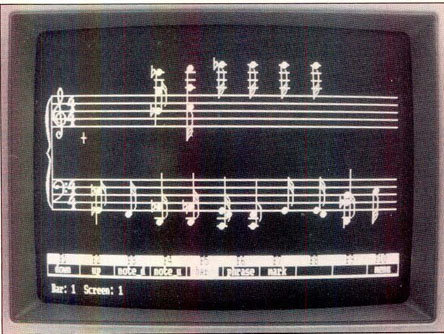

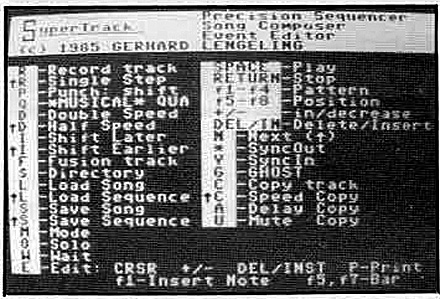

Bedien-Page und Help-Page

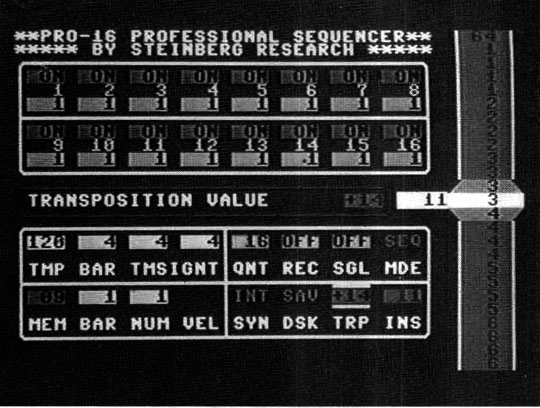

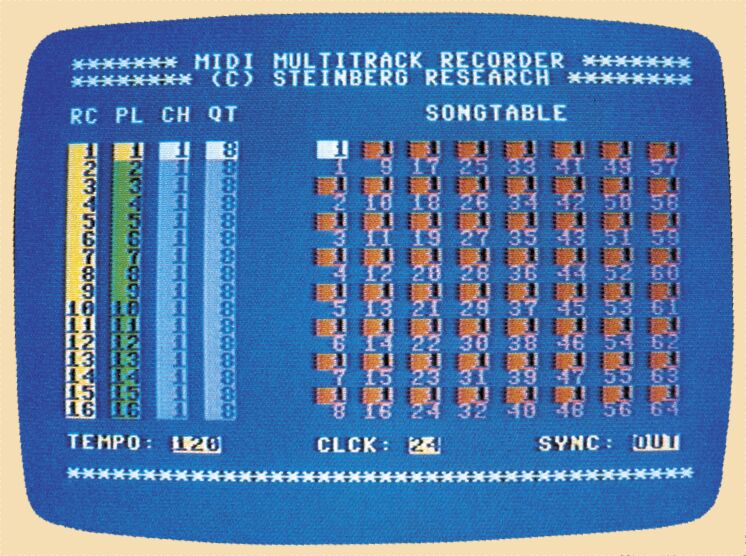

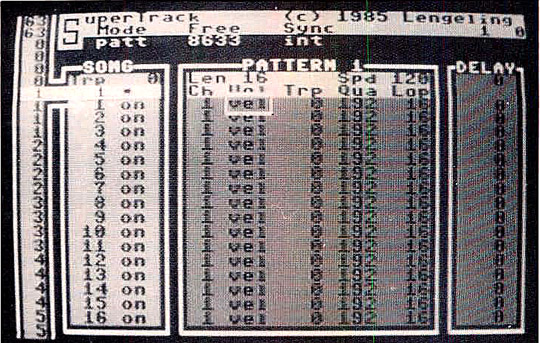

Zwei Pages bestimmen das Programm, die Bedien-Page (Bild I) und die Help-Page (Bild 2). In letzterer sind sämtliche Bedienbefehle zusammengefasst. Sie erspart vor allem am Anfang, ständiges Nachschlagen im Manual. Und selbst wenn dieses schon längst verloren ist, die Help-Page bleibt. Das Bedien-Panel ist optisch in vier Felder unterteilt: die Song-Chain ganz links, daneben das Feld für die Spurwahl, in der Bildschirmmitte das Pattern Feld und ganz rechts das Feld zur Einstellung des Track Delays. Oberhalb dieser Felder, die Zeile mit den Anzeigen für den aktuellen Mode: Song oder Sequenz, den noch freien Speicherbereich und die Art der Synchronisation. Rechts oben die Anzeige für den gerade gespielten Takt und Bar.

Supertrack ist gut konzipiert. Die eingespielten Tracks lassen sich auf vielfaltige Weise unabhängig voneinander manipulieren.

Bild 1: Das Bedienpanel des Supertrack

Jeder Track lässt sich im Playback getrennt an- und abschalten, und selbstverständlich auch auf jeden der 16 Midi Send Channels legen.

In der Bedien-Page sind sämtliche wichtigen Parameter dargestellt. Man wählt sie mit einem Blink-Cursor an. Zur Cursor-Steuerung dienen die beiden Cursortasten. Der eingerahmte Parameter wird dann durch Drücken der ,,+“ bzw. ,,- Taste erhöht oder erniedrigt. Drückt man zusätzlich Shift, steppt man im Schnellgang durch den Parameter bereich.

Reihe I im Patternfeld dient zur Einstellung des jeweiligen Send Channels (Ch), Reihe 2 (Vol) ist für Volume und Velocity der einzelnen Channels zuständig. Setzt man hier in der entsprechenden Channel-Zeile Vel(Velocity), wird dieser Channel mit Anschlagsdynamik wiedergegeben. Voraussetzung ist natürlich, das angeschlossene Keyboard verfügt über Velocity Sensitivity. Außerdem gestattet Supertrack einen Velocity Mix. Hierzu gibt man anstelle von Vel in der entsprechenden Channel-Zeile einen Wert von I bis 15 ein. 15 bedeutet, der betreffende Track wird bei der Wiedergabe mit maximaler Lautstärke abgespielt, I bedeutet, er tönt nur leise. Selbstverständlich gilt dies wieder nur für anschlagsdynamische Keyboards.

Die nächste Reihe (Trp), zeigt die aktuelle Transponierung der 16 Tracks. Jeder Track lässt sich unabhängig von den anderen im Bereich von + / – 31 Halbtönen transponieren. Reihe 4 ist zuständig für das Quantize. Wie schon erwähnt, kann jeder Track mit eigener, optimaler Quantize versehen werden. Und die lässt sich jederzeit verändern. Möglich sind die Quantisierungen auf 1/4, 1/8, 1/12,1/16, 1/24, 1/32, 1/48, 1/64, 1/96 und 1/ 192tel Note. Quantisiert werden sämtliche Midi-Ereignisse. Quantisierung wirkt hier also sowohl auf die Note On- als auch auf die Note Off-Information. Unabhängig von diesem Track-Quantize lässt sich bei Supertrack im Gegensatz zum Softtrack . 16+ durch Drücken der Q-Thste für jede Spur das sogenannte „Musical Quantize“ aufrufen. Musical Quantize korrigiert ausschließlich die Anfangszeitpunkte der Noten. Die Tondauer bleibt hierbei voll erhalten. Bei dieser Methode werden alle im Timing fehlerhaft gespielten Noten im Raster des Beats verschoben, bis der jeweilige Tonbeginn auf den nächstliegenden Beat im gewählten Quantize-Raster fällt. Diese Art von Quantisierung wirkt in der Tat sehr viel gefühlvoller. Der Charakter des Stückes bleibt somit auch nach der Quantisierung erhalten.

Zeit sparen hilft die Loop-Funktion in der letzten Reihe des Pattern feldes. Mit Supertrack lässt sich für jede Spur ein separater Loop einstellen. Ist die Loop-Länge kürzer als die Patternlänge, wird die betreffende Spur so lange zyklisch wiederholt, bis das gesamte Pattern zu ende gespielt ist. Das spart Zeit im Eingabe-Modus. Man spielt nur noch das Grundmuster des Patterns ein, die Wiederholungen übernimmt der Supertrack. Die betreffende Spur wird einfach auf Loop gesetzt. Je nach Einstellung wird das Muster I bis 256 mal wiederholt. So lassen sich völlig problemlos und schnell auch sehr komplexe Polyrhythmen verwirklichen.

In der obersten Zeile des Patternfeldes lassen sich Patternlängen in Viertelnoten (1-256) und das Tempo (40-240) eingeben. Beide Werte können für jedes Pattern unabhängig eingegeben werden. So lassen sich zum Beispiel Tempowechsel im Song Mode realisieren. Mit Shift „Cu lässt sich das eingestellte Tempo aber auch automatisch für sämtliche Patterns auf denselben Wert setzen.

Software mit Delay

Sehr interessant: Track und Sync Delay. Mit diesen beiden Verzögerungsmöglichkeiten lassen sich nicht nur Timing-Probleme in komplexen Midi-Systemen lösen, sondern werden auch interessante Verzögerungseffekte möglich. Mit dem Track Delay lässt sich jeder einzelne Track um eine bestimmte Zeit gegen den Beat verzögern. Der Einstellbereich des Delays reicht von 0 bis 255, wobei jeder Step einem Delay einer 1/192tel Note entspricht. Die maximale Verzögerung entspricht damit fast 6 I 14 Noten, exakt einer 2551 192tel Note. So lassen sich lange Echo-Effekte erzielen. Dazu kopiert man den betreffenden Track zunächst auf eine andere, freie Spur. Danach verzögert man die Kopie nach Belieben. Beide Spuren zusammen abgespielt, ergeben den gewünschten Echo-Effekt.

Sollen bestimmte Tracks nur in bestimmten Patterns, aber nicht immer verzögert werden, wendet man die Track Shift-Funktion an. Damit kann man nicht nur die zu verzögernden Spuren exakt definieren, sondern auch die Patterns, in denen die Verzögerung wirken soll. Die Track Shift-Funktion bewirkt wahlweise eine „Delay nach vorne“ oder eine tatsächliche Verzögerung. Tracks lassen sich nicht nur verzögern. Es bestehen noch weitere Manipulationsmöglichkeiten. So kann mit der Double Speed-Funktion das Abspieltempo der auf den Tracks gespeicherten Sequenzen verdoppelt, bzw. mit der Half Speed-Funktion halbiert werden. Man wählt hierzu die Spur an, drückt das „D“, bzw. Shift plus „D“ – fertig.

Ebenso schnell kopiert man mittels Track Copy einen Track auf irgendeinen anderen noch freien Track. Wahlweise im selben oder in einem anderen der insgesamt 64 vorhandenen Patterns. Auch komplette Patterns lassen sich kopieren. So erspart man

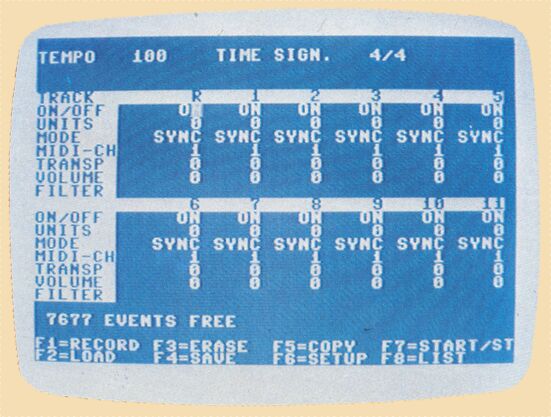

Bild 2: Das Helpmenü hilft, alle Befehle zu finden

sich das mehrmalige Einspielen fast identischer Patterns. Man kopiert das gleichbleibende Basispattern einfach, und spielt dann auf die Kopie jeweils die Tracks, die anders sein sollen.

Wieder etwas Neues: die Ghost Tracks. Sie sparen Speicherplatz, klauen sich gewissermaßen die Tondaten eines anderen Tracks und versehen diese mit anderen Abspielparametern. Auf diese Weise hört man die Sequenz doppelt, einmal original und parallel dazu ein zweites Mal wahlweise mit anderem Sound, transponiert, anders quantisiert, mit anderer Lautstärke, verschieden „gelooped“ oder verzögert. Und das ohne Speicherplatz zu verlieren. Jeder freie Track mit kleinerer Track-Nummer, als sie der Original-Track besitzt, kann zu dessen Ghost Track erklärt werden.

Songfunktionen

Die Säule am linken Bildrand stellt die Song Chain des Supertracks dar. Man trägt hier einfach die Nummern der Patterns in der gewünschten Abspielreihenfolge ein. Insgesamt kann die Chain 256 Patterns lang sein. Im Song Mode steppt der Supertrack dann diese Chain Pattern für Pattern durch. Das gerade gespielte oder bearbeitete Pattern erscheint im Patternfenster. Die Chain bedient man recht problemlos über die Funktionstasten FI mit F8 des Commodore 64. Mit FI/F3 wählt man für jeden Songstep die richtige Pattern-Nummer, mit F5/F7 steppt man die Chain vorwärts bzw. rückwärts durch. Shift-Taste gedrückt, bedeutet jeweils Schnellschritt.

Neben der Track Transpose-Funktion gibt es eine Song-Pattern Transpose-Funktion. Sie transponiert das gesamte Pattern abhängig vom Song Step. Patterns können so im Verlauf des Songs in verschiedenen Transpositionen gespielt werden, ohne dass man zusätzlichen Speicherplatz opfern müsste. Dass man sich bei der Entwicklung der Software allerhand gedacht hat, zeigt auch die sogenannte Song Transpose Activity List. Hiermit kann für jede Spur getrennt bestimmt werden, ob die Song Pattern Transpose-Funktion auf sie einwirken soll oder nicht. Der Grund: Sind die Drums ebenfalls per Midi eingespielt, würden mit einer Transposition d(:s Patterns die Midi-Notes der Drum-Spuren ebenfalls „gepitched“ werden. Damit würde aber die Zuordnung Midi-Note auf Drum-Instrument nicht mehr stimmen. Die Lösung: Man stellt die Song Transpose Activity im Song-Fenster der Drum-Tracks auf „Off“.

Ebenfalls für jeden Schritt einzeln kann man die Clock- und die Midi Clock-Funktion aktivieren. Ist die Clock aktiviert, läuft der angeschlossene Sequenzer oder Drumcomputer mit, ist er ausgeschaltet, bleibt das Gerät stumm. Auf diese Weise lassen sich also die angeschlossenen Rhythmusmaschinen per Software quasi an- und abschalten.

Schon beinahe selbstverständlich, dass sich einzelne Song-Patterns löschen und einfügen lassen (insert, delete).

Der Aufnahmevorgang

Das Aufnehmen geht sehr easy. Man kann Songs entweder in Realtime oder Step by Step einspielen. Im Realtime Mode drückt man einfach die laste R (Record). Der Supertrack zählt die gewünschten Beats (default 4/4, Bereich 0 bis 255/4) über den Fernsehlautsprecher vor, der Bildschirmrand wechselt die Farbe auf rot, der Aufnahmevorgang beginnt. Nach der eingestellten Anzahl von Patterns, der Default-Wert ist 16, stoppt die Aufnahme. Sämtliche eingetroffenen Midi-Informationen sind nun beinahe Realtime im Rechner gespeichert. Nicht aufgenommen werden jedoch Systemexklusive, After-Touch und Echtzeit-Meldungen. Drückt man nun die Leertaste, spielt der Supertrack die Aufnahme ab. Sollte die Aufnahme noch nicht ganz o.k. sein, kein Problem. Genau wie bei einer guten Bandmaschine ist auch im Supertrack Punch In/Out möglich. Mit dem einen Unterschied, hier gibt es keinen Schaltknacks. Anstatt R für Record drückt man nun die P-Taste (Punch in). Der Supertrack zählt vor, das Playback klingt, genau wie im Aufnahme-Modus. Nur, dass nun noch nicht aufgenommen wird. Erst beim Drücken der Shift-Taste (wahlweise auch der Shift-lock-Taste oder des Joystick-Feuerknopfes), wird der Bildschirmrand rot. Die alte Aufnahme wird nun überspielt, und zwar genau so lange, wie die Shift-Taste gedrückt bleibt.

Bestimmte Songstellen lassen sich jederzeit mit der Autolocator-Funktion finden. Insgesamt können in jedem Song 8 verschiedene Cue Points gesetzt werden. Man drückt hierzu einfach während des Abspielens an der bestimmten, zu markierenden Stelle Shift und eine Zahl von 1 bis 9 (außer 4!). Damit ist der Cue markiert. Um den Punkt wiederzufinden, braucht man nun lediglich bei der Wiedergabe die betreffende Zahl zu drücken. Der Supertrack fährt beinahe augenblicklich an diesen Cue und spielt dort weiter.

Im Arbeitsspeicher des Supertrack haben mindestens 8650 Midi Events Platz. Controller- und Pitchwheel-Daten werden im Supertrack komprimiert. Die Folge: Sie verhalten sich wesentlich weniger speicherplatzfressend als bisher. Diese Datenkompression erlaubt dem Supertrack, mehr als 30000 Events zu speichern, falls im Song extrem viele Controller-Bewegungen ausgeführt werden.

Midi Merge

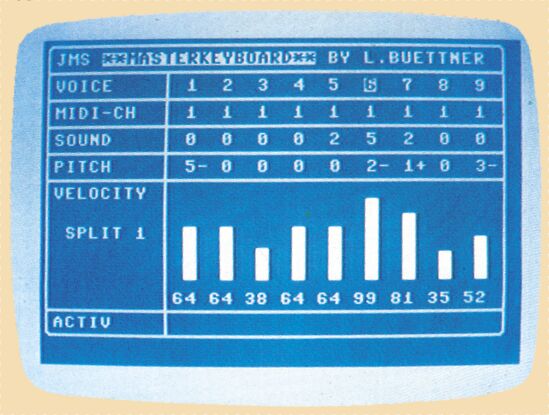

Wie auch schon im Softtrack 16+, so auch im Supertrack: die Midi Merge-Funktion. Besitzt man ein größeres Midi-System, und hat man einmal mit ihr gearbeitet, will man sie nicht mehr missen. Sie wandelt die Midi Outs des Interfaces im Record-Modus in Midi Thrus. Damit werden die eintreffenden Midi-Daten des Master- oder Einspielkeyboards automatisch an die angeschlossenen Expander oder weiteren Keyboards, Drummachines etc. durchgeschleift. Soll der Sound bei der Wiedergabe etwa auf Channel 4 liegen, hört man ihn mit Midi Merge auch beim Einspielen aus dem Expander mit Receive Channel 4. Ohne Midi Merge würde man ohne Umstöpseln der Midi-Kabel lediglich den Sound des Masterkeyboards hören, sofern es sich hierbei um einen Synthie handelt. Am besten funktioniert das Ganze, wenn

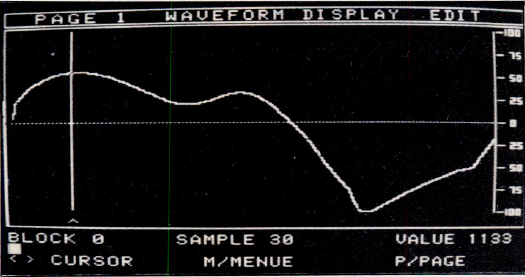

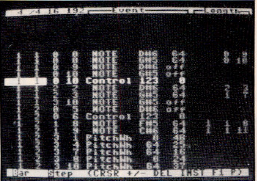

Bild 3: Die Edit-Page

das Masterkeyboard auf Channel 1, die angeschlossenen Expander auf die folgenden Channels gestellt sind.

Single Step Record und Event Edit Page

Für schwierige Passagen ist der Single Step-Aufnahme-Modus gedacht. Hier wählt man über die Quantize-Funktion die Tonlänge aus. Die Tonhöhe bestimmt man über die Klaviatur des Masterkeyboards. Die Steps schaltet man durch Drücken der Leertaste weiter. Der Supertrack verfügt über einen hervorragenden Edit-Mode. Hiermit kann man Spielfelder durch Korrektur per alphanumerischer Tastatur ausmerzen. Jedes Midi-Event wird in einer separaten Zeile numerisch durch Angabe von Taktnummer, Viertelnote, Auflösung, Tonhöhe, Programm und Velocity dargestellt. Der zugehörige Ton wird bei jedem Tastendruck zur Kontrolle über den Lautsprecher ausgegeben. Alle Parameter lassen sich ändern, komplette Events können mit eigenen Befehlen bequem eingeschoben und gelöscht werden.

Selbstverständlich lassen sich sämtliche Songs auf Diskette speichern. Erfreulich, dass sich mit Supertrack endlich einmal Disketten direkt über das Disk-Menü formatieren lassen. Auf dieselbe Weise können einzelne Files ohne Programmabbruch gelöscht und neu benannt werden.

Ein weiteres Plus: Der Supertrack kann nicht nur komplette Songs, sondern auch einzelne Patterns auf Diskette speichern bzw. in einen im Computer befindlichen Song einladen. Die Patterns lassen sich, mit eigenem Namen versehen auf der Diskette ablegen. Mit dem Softtrack 16+ erstellte Song Files können vom Supertrack mit kleinen Einschränkungen gelesen werden.

Synchronisation

Zur Synchronisation mit externen Rhythmusgeräten stehen vier verschiedene Sync Modes zur Verfügung: Intern, Extern I, Extern II und Midi Clock. Im Intern Mode produziert der Supertrack die Clock entsprechend der eingestellten Geschwindigkeit. Am angeschlossenen Synchroniser liegen 48 Impulse pro Viertel. Wählt man ihn in der Song Sync Table an, kann die Midi Clock zusätzlich über die Midi-Buchsen ausgegeben werden. Sonst herrscht hier Pause. Clock Delay gesetzt, wird dieses automatisch hier weitergegeben. Lediglich an der Record-Buchse des Synchronisers liegt immer das unverzögerte 48 Impuls-Signal zur Weiterverarbeitung als Tape Sync-Signal. Extern I erwartet 48 Impulse pro Viertel und dient als Eingang für ein Sync from Tape-Signal. Extern 11entspricht Extern I, nur dass hier 24 Impulse pro Minute (Roland!) erwartet werden. Die externe Synchronisation über Midi Clock synchronisiert den Supertrack in gewohnter Manier über den Midi-Bus von externen Sequenzern und Drummaschinen.

Interessante Perspektiven eröffnet der Supertrack in Verbindung mit einer SBX-80 von Roland und zusätzlichen SMPTE-synchronisierbaren Geräten für Film- und Videospezialisten. Der Supertrack kann nämlich Song-Position-Pointer lesen und damit synchron zu Band und SMPTE gesteuertem Video-Equipment laufen. Dazu steuert man die SBX-80 mit den auf einer Bandmaschine aufgezeichneten SMPTE-Time-Code-Signalen. Den Supertrack steuert man dann per Midi von der SBX-80. Hierbei werden die von der SBX-80 gesendeten Song-Position-Daten vom Supertrack registriert und ausgewertet. Der Sequenzer folgt damit automatisch jedem Start und Stop der Bandmaschine.

Zusammenfassung

Für den Preis von zirka 280,- DM bietet der Supertrack nochmals einige wesentliche Verbesserungen verglichen mit seinem Vorgänger, dem Softtrack 16+. Man hat nicht bloß Software produziert, sondern sich jede Funktion sehr genau überlegt. Das Ergebnis: ein äußerst musikerfreundlicher Midi-Software-Recorder. Das gleiche gilt für das Manual. Es liefert sehr viele Hintergrundinformationen zum Thema Midi, jede einzelne Funktion wird ausführlich mit allen Anwendungsaspekten erklärt, so dass auch Nicht-Midi-Spezialisten recht bald mit dem Programm umgehen können.

Richard Aicher