Artikel – Tesst von Richard Aicher in SOUND CHECK Februar 1986

Akai Editor von JMS – MULTISAMPLING PER SOFTWARE

Der Akai Midi SampIer S6I2 hatte bisher einen großen Nachteil: Er konnte kein Multisampling ausführen, und die eingegebenen Sounds ließen sich nicht editieren. Beides macht das Wavesoft-System von Jellinghaus nun möglich. Es wandelt den S612 in einen sechsstimmigen MultisampIer für 16 verschiedene Sounds. Und das im Midi Mono Mode. Frequenz und .Lautstärkenkurven lassen sich am Bildschirm betrachten, per Software editieren. Eigene Klangkreationen lassen sich in Kurvenform auf den Bildschirm malen, Soundteile lassen sich berechnen. Ein Nachteil: Ohne zusätzlichen Computer geht nichts. In diesem Fall muss es ein Apple oder ein kompatibler Computer sein.

Akai-Händler können für vergleichsweise wenig Geld einen passenden Kompatiblen mit einer Diskettenstation anbieten. Grundsätzlich läuft das Programm auf dem Apple 11sowie auf dem IIe+ mit 16 K-Language Card. Selbstverständlich benötigt man auch ein 40 Track Diskettenlaufwerk. Kauft man original Apple-Teile, kostet dieses Set zirka 2500,- DM. Wie gesagt, billiger kommt man mit einem Kompatiblen weg. In diesem Falle sollte man jedoch vor dem Kauf immer das Motto beherzigen: Vertrauen ist gut, aber selbst testen besser. Denn Softwarekompatibel heißt noch lange nicht Hardware-kompatibel, und kompatibel nicht identisch!

Mit dem Computer alleine ist es jedoch noch nicht getan. Die Sample-Daten müssen vom Computer in den SampIer und umgekehrt. Das gibt in diesem Fall per Midi. Als weitere Investition wird damit ein Jellinghaus Midi-Interface in der Apple- Version fällig. Im Lieferumfang der Sampling-Software ist neben der Programmdisk und einer Diskette mit zwei Demo-Multisamples auch ein EPROM enthalten. Dieses muss zu aller Anfang gegen ein anderes Chip im SampIer ausgetauscht werden. Erst dann weiß der SampIer, dass er nun als MultisampIer zu funktionieren hat. In diesem EPROM ist ein neues Betriebssystem enthalten. Darin liegt der eigentliche Witz des Ganzen. Nur mit Software von Diskette geht in diesem Fall nichts. Der Austausch des EPROMs ist einfach und in der Anleitung genau erklärt. Nach dem Einbau des EPROMs installiert man das Midi- 40

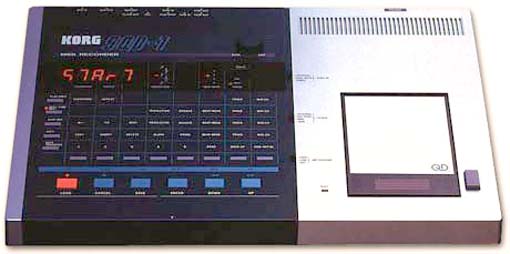

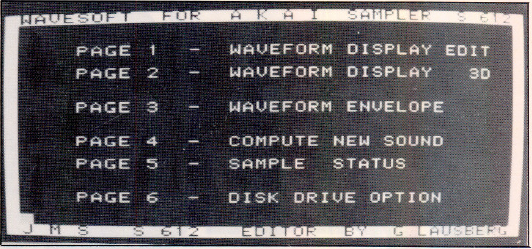

Bild 1:Das Hauptmenü des Graphikeditors.

Interface. Die zugehörige Adapterplatine steckt man in Slot Nr. 5 des Computers. Damit ist die nötige Hardware funktionsgerecht beisammen. Nach dem Booten der Software erscheint am Bildschirm das Auswahlmenü mit den Optionen Graphics Editor und MultisampIe. Das sind die beiden auf der Programmdiskette mitgelieferten Programme. Mit dem Graphics Editor lassen sich Sample- Frequenzkurven am Bildschirm betrachten, editieren, mit dem Joystick zeichnen und auf Apple-Disketten speichern, bzw. von ihnen in den Computer bzw. SampIer laden und spielen.

Klare Struktur in sechs Pages

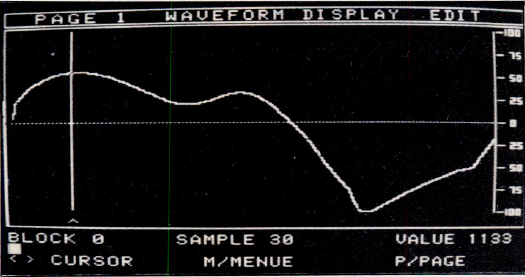

Der Graphics Editor ist in sechs Pages gegliedert. Im Bild erkennt man die genaue Struktur des Programms. In der Option Nr. 1, Waveform Display/ Edit, lassen sich SampIes in Form von Schwingungskurven am Bildschirm betrachten und editieren. Jeder SampIe ist softwaremäßig in 12 Blocks (Abschnitte) unterteilt. Die Software fragt deshalb zunächst immer nach der Nummer des Blocks, der dargestellt werden soll. Zur Eingabe der Ziffern wurde ein gleichermaßen eigenartiges wie umständliches Prinzip gewählt. Man tippt mit der Plustaste die Ziffer in Zehnerschritten hoch, und muss dann mit der Minustaste die überschüssigen Einer wieder zurückzählen. Sehr viel sinnvoller und schneller wäre die Eingabe durch Eintippen der Ziffern über die alphanumerische Tastatur, sprich den Zehnerblock. Ein weiteres Minus: Die Zehnerstelle wird durch den ständig blinkenden Cursor überdeckt, und war zumindest bei meiner kompatiblen Version, einem Micro ] [, schlichtweg unlesbar. Nach der Eingabe des Blocks entscheidet man, ob die Kurve dargestellt (Display) oder editiert werden soll (Edit). Display angewählt, und fast augenblicklich erscheint die Frequenzkurve des betreffenden Blocks, also des gerade im SampIer befindlichen Sounds, am Schirm (Bild). Vorausgesetzt, die Midi-Verkabelung stimmt. Denn sonst hängt sich die Software unweigerlich auf. Das bedeutet dann: Computer ausschalten und das nochmal von vorne. Da zum Abhören der MultisampIes die Midi-Verkabelung umgesteckt werden muss, passiert dies leichter, als man denkt. Mit einer ganz einfachen Abfrageroutine in der Software könnten dem Anwender viele graue Haare erspart werden. Mit der F-Taste lässt sich der SampIe Block für Block durchsteppen. So kann man seine gesamte Frequenzkurve abschnittsweise betrachten. In der Darstellung ist nach rechts die Zeit und nach oben die Amplitude abgetragen. An der rechten Bildschirmseite erkennt man die Skala zur exakten Ablesung der Amplitudenwerte. In der Hilfszeile am unteren Bildschirmrand werden jeweils der dargestellte Block, die Nummer des mit dem Cursor angewählten SampIes sowie dessen Amplitudenwert angezeigt. Deutlich ist der senkrechte Cursor- Strich im Bild zu erkennen. Mit den Cursor- Tasten lässt er sich an jeden SampIe des Blocks dirigieren. Man kann auf diese Weise bestimmte SampIesteIlen genau lokalisieren. Durch Druck auf die P-Taste gelangt man in die Parameter-Page. Hier erfährt man wichtiges zum aktuellen SampIe: den exakten Start und Endpunkt, die Anzahl der belegten Blocks und SampIes, sowie der Splice Point. In einer weiteren Zeile ist angegeben, welcher SampIe gerade mit dem Cursor markiert ist, und welchen Wert die zugehörige Amplitude besitzt. Außerdem ist hier die aktuelle Ausleserichtung, also vorwärts oder rückwärts, angegeben.

Im Graphics Editor lassen sich die Sample-Sounds nicht vom angeschlossenen Midi-Keyboard aus spielen. Trotzdem kann man im Graphics Editor die SampIes testweise hören. Und zwar in der Page Nr. 5, Sampling Status. Hier stellt man den SampIer auch auf eine bestimmte Sampling Rate. Die aktuellen Sampling-Parameter werden angezeigt: die eingestellte Midi-Note, die daraus resultierende Bandweite (Hz), die maximale Samplezeit (msec) sowie die gewählten Werte für Filterfrequenz (Sernit0- nes), Release (msec), Thanspose (Sernitones) und das Tuning in (Cents). Mit den“ +“ und „-“ Tasten lässt sich die Midi-Note, und damit die Sampling Rate, ändern. Die tiefst mögliche Midi-Note ist 36. Dies entspricht einer Sampling Rate von 4000 Hz. Die höchste einstellbare Midi-Note ist 96, entsprechend einer Sampling Rate von 32000 Hz. Drückt man jetzt auf die Taste S (Sound), wird der eingegebene bzw. editierte SampIe mit der gewählten Sampling Rate gespielt. Ist die Tonhöhe bzw. Sampling Rate nicht o.k., ändert man den Wert.

Eingabe mit dem Joystick

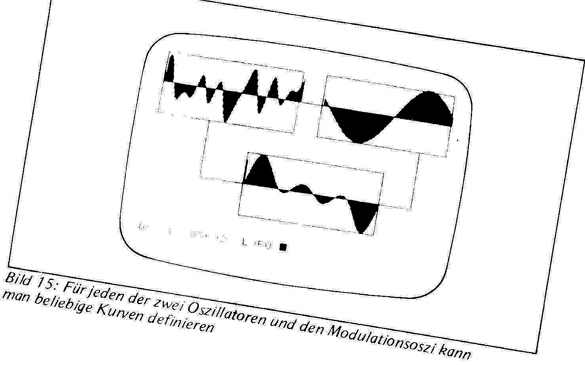

Zu Pinsel und Leinwand für eigene Klangkreationen wird der Graphics Editor in der Option Waveform Edit. Dazu ist jedoch ein Joystick nötig. Mit ihm zeichnet man die gewünschte Frequenzkurve wie mit einem Pinsel auf den Bildschirm. Trotzdem wäre zusätzlich eine alternative Eingabemethode über vier Tasten der alphanumerischen Tastatur nicht schlecht gewesen. Der Fire Button am Joystick entriegelt den Bildschirm-Cursor. Nun arbeitet man mit dem Joystick wie mit einem Pinsel. So entstehen die eigenen Alpenlandschaften, sprich Frequenzkurven am Bildschirm. Druck des Joysticks nach vorne bzw. hinten führt den Strich am Bildschirm nach oben bzw. unten. Ganz einfach! Drückt man die Leertaste, übernimmt der SampIer die Kurvenform in den Speicher. Zum Testhören wechselt man wieder in die Page Nr. 5, SampIe Status. Will man SampIes zeichnerisch entwickeln, wäre es natürlich viel zu zeitraubend, alle 126 Blocks einzeln zu zeichnen. Mit dem Merge Mode der Page Compute New Sound unterstützt uns die Software bei dieser Arbeit. Man zeichnet lediglich Block I und Block 126, eventuell noch ein paar entscheidende Blocks zwischendrin. Der Computer berechnet dann die restlichen Blocks durch Interpolation. Dieses Verfahren liefert jedoch nur bei sehr einfachen Kurvenverläufen brauchbare Ergebnisse. Genug der Frequenzen, wenden wir uns den Hüllkurvendarstellungen in Page Nr. 3, der Waveform Envelope Page, zu. Sie liefern ein genaues Abbild des Lautstärkenverlaufes (Amplitude/ Zeit) des gesamten SampIe Sounds. Die Software bildet hierzu für jeden Block einen Amplitudenmittelwert. Diese 126 Mittelwerte werden am Bildschirm in Form einer Hüllkurve dargestellt. Prinzipiell hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen Darstellungsformen. Im Mode Envelope Full ist die Darstellung am genauesten, dauert aber auch am längsten. Genügt eine gröbere Auflösung, ist der Envelope Fast Mode angebracht. Hier erscheint die Darstellung zwar schneller am Bildschirm, ist dafür aber viel weniger exakt. Mit dem Cursor kann man nun jeden Mittelwert der Darstellung anfahren. Drückt man dann auf die P- Taste, öffnet sich am unteren Bildschirmrand ein Fenster mit der Frequenzkurve des entsprechenden Blocks (Bild).

Ein Waveform Display am Bildschirm des Apples

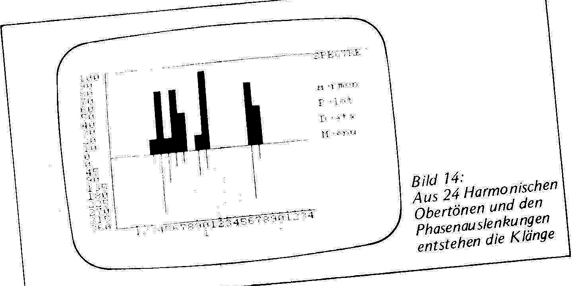

Optisch am eindrucksvollsten: die dreidimensionale Darstellung der SampIe- Hüllkurven als 3-D Plot. Hier werden bis zu 16 SampIe Blocks gleichzeitig am Bildschirm dargestellt, leicht nach oben versetzt, optisch quasi hintereinander. Jeder kennt diese Darstellungsweise von den „typischen“ Fairlight Bildschirmaufnahmen. Was hier eigentlich dargestellt wird, veranschaulicht man sich am besten anhand eines Koordinatenkreuzes. Auf der x-Achse wird nach rechts die Zeit, auf der z-Achse nach oben die Amplitude, und auf der y- Achse nach hinten, die Blocknummer abgetragen. Wie viele und welche Blocks im 3-D Plot dargestellt werden, lässt sich mit der Step- Funktion eingeben. Setzt man für Step etwa eine 2, wird nur jeder zweite, setzt man eine 3, eben nur jeder dritte Block dargestellt, usw. Dieser 3-D Darstellung lässt sich entnehmen, ob dem SampIe eine periodische oder aperiodische Schwingungsform zugrunde liegt. Auch lassen sich mit einiger Übung Aussagen über die richtige SampIe- Frequenz treffen.

Schleifenbildung

Mode 3 der Waveform Envelope Page, der Envelope Phase Mode, hilft bei der Suche nach geeigneten Loop Points. In diesem Mode werden die Phasendifferenzen der aufeinanderfolgenden Blöcke angezeigt. Stellen mit gleicher Phasendifferenz lassen sich am problemlosesten zu einem Loop verbinden. Am besten nimmt man als Loop- Start und -Endpunkt zwei Stellen mit der Phasendifferenz Null. Leider lässt sich der informative Wert der Bildschirmdarstellung mit der Wavesoft Software nicht so einfach in die Praxis umsetzen., Denn die Loop Points können mit dieser Software nicht direkt am Bildschirm gesetzt werden. Die Bedienungsanleitung schweigt sich über die theoretischen Grundlagen des Samplings völlig aus. Im Vergleich zu sämtlichen……??????? ?????