Der Ensoniq Mirage war 1985 der erste Massensampler mit Multisamplingmöglichkeiten für unter 6000 DM. Der S612 von Akai war der erste einigermaßen erschwingliche Sampler in 19-Zoll-Gehäuseausführung und wurde aufgrund dessen auch „Volkssampler“ genannt. Er war der erste in Japan hergestellte Sampler überhaupt

Akai S-612

review von richard aicher. veröffentlicht in Sound Check im Juli 1985

Für Akai durfte ich in dieser Zeit mit auf die Händler-Touren. Was Sampling ist wussten damals ja auch nicht viele und Akai wollte die S-612 an den Mann bzw. an die Läden bringen. U.a. habe ich für diesen Sampler auch das deutsche Manual geschrieben.

Endlich ist er da. Die Gerüchteküche hat genug gebrodelt. Ab sofort quakt der Frosch absolut life durch sämtliche Oktayen, donnert der Jet von der Bühne und klingt das Cello so, wie’s eben klingt. Beinahe zumindest. Der Akai-Sampler S-612 macht’s möglich. Die einzige Voraussetzung: Ein Midikeyboard. Gute Original-sounds und etwas Ideen.

Was ist Sound-Sampling

Mittlerweile sollte selbst jedem klar sein, was Sound-Sampling eigentlich ist. Viel konnte man in letzter Zeit darüber lesen und hören. Sound-Sampling nennt man die Speicherung von Klängen in integrierten Schaltkreisen, den sogenannten Chips. Was soll denn das? Warum speichert man sie nicht einfach auf Tape? Die Antwort ist simpel. Digital gespeicherte Klänge lassen sich sofort und beliebig oft hintereinander abrufen, elektronisch weiterverarbeiten und in beliebige Lagen transponieren.

Es gab jedoch tatsachlich einen sehr bekannten Vorläufer des Sound-Samplings, das tatsachlich mit normalen Tapes arbeite-te. Das zwar viel berüchtigte, aber genauso oft verdammte Mellotron, später Novatron. Hinter jeder Taste des Keyboards befand sich hier eine Bandschleife. Darauf war der Ton gespeichert, der beim Anschlag der Taste klingen sollte. Dieses Prinzip hatte einen Vorteil: Man konnte tatsachlich jeden Ton eines Klaviers getrennt aufnehmen. Die Sounds klangen also über den gesamten Spielbereich original. Mit unseren „Digital-Mellotrons“ ist dies noch nicht möglich. Zumindest nicht im Low-Cost-Bereich. Digitaler Speicherplatz ist nämlich immer noch sehr teuer. Wollte man tatsächlich jeden Ton eines Klaviers einzeln abspeichern, brauchte man riesige Speicherkapazität. Der Akai-Sampler geht deshalb einen anderen Weg. Der digital gespeicherte Sound wird einfach schneller oder langsamer abgespielt. Das ist genau das gleiche, als wenn man eine Bandmaschine schneller oder langsamer laufen lässt. Der Ton wird dadurch transponiert. Der große Nachteil: Der aufgenommene Klang klingt nur in der aufgenommenen Pitch ab-solut original. Desto mehr man ihn transponiert, entfernt sich der Klangeindruck vom Natursound. Die Stimme wird in höheren Lagen zur Micky Maus, die nepalesische Tempelglocke in tieferer zum riesigen Gong.

Dieses Verfahren hat noch eine weitere Auswirkung. Spielt man ihn in transponierter Form schneller oder langsamer ab als das Original, dauert der Sound natürlich entsprechend kürzer oder langer als der Originalsound. Sampelt man meinetwegen mehrere Percussionschläge, klingt diese in höherer Lage zwar höher gestimmt, aber schneller gespielt. In tieferer Lage ist sie entsprechend tiefer gestimmt, eiert aber auch sehr viel langsamer vor sich hin als die Originalpercussion. –

Multisampling

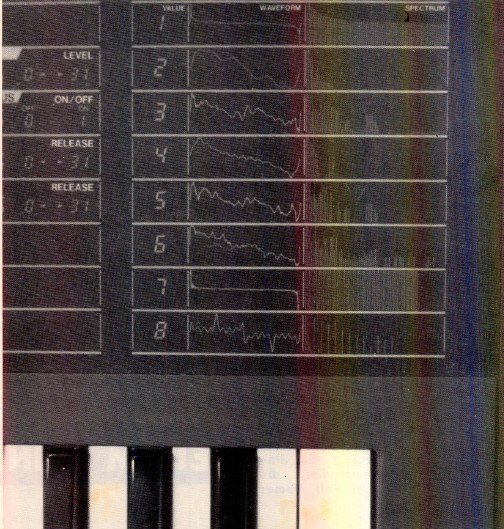

Teuere Sampler wie Emulator JX, Fairlight oder Synclavier umgehen dieses Problem durch Aufteilung ihres Speicherbereiches in mehrere Abschnitte. Ähnlich wie das Mellotron von einst, können sie ein Klavier in mehreren Abschnitten sampeln. Meist in 8 oder 16 Bereichen, Das Sampling Keyboard wird dann mir entsprechend vielen Splits versehen, Und jedem Bereich sein Sample zugeteilt. Man nennt dieses Verfahren Multisampling. Die einzelnen Samples müssen dann nur im Bereich einiger Töne transponiert werden. Die Klang- und Geschwindigkeitsveränderung ist dann wesentlich geringer, als wenn nur ein Sample über den gesamten Bereich transponiert werden muss, Mit zunehmender ‚Verbilligung der Speicher-IC’s wird sicher eines Tages das digitale Mellotron mit digitaler Samplingschleife hinter jeder Taste entstehen, Doch das wird noch einige Zeit dauern.

Ein weiteres Problem werfen die hohen Speicherkosten auf. Will man schöne Geigen mal wirklich lange liegen lassen, müsste der Sample natürlich entsprechend lange aufgenommen werden. Das hieße, man benötigte eigentlich Samplingzeiten von vielen Minuten je Sound. Auch dies kann man bei den hohen Speicherkosten momentan abschreiben. Zu vernünftigen Preisen lassen sich momentan nur Samplingzeiten im Sekundenbereich verwirklichen, vorausgesetzt man will ordentliche Tonqualität erhalten.

Je mehr einzelne Proben eines Sounds nämlich je Sekunde gespeichert werden, desto besser ist die Soundqualität. Um einen Frequenzbereich von 16 kHz zu erreichen, muss der Sampler immerhin 320004 Proben je Sekunde digitalisieren und auf einzelne Speicherplatze ablegen. Ist die Soundqualität weniger entscheidend als die Lange der Aufzeichnung, kann man den Sampler auch mit geringerer sogenannter Sampling Rate laufen lassen. Genügt meinetwegen 4 kHz Bandbreite, muss er nur 1/4 so viele Proben aufzeichnen und bringt so einen vier mal längeren Sound, in diesem Fall also schon vier Sekunden, unter.

Schleifenbildung

Was aber nun wenn der Sampler seinen Speicherinhalt ausgegeben hat? Bricht der Sound dann ab? Im Prinzip ja, so war es zum Beispiel beim guten alten Mellotron. War die Bandschleife durchlaufen, endete der Ton einfach. Sampler umgehen dieses Problem durch einen Trick. Sie können sogenannte Loops (Schleifen) bilden.

Der Sampler liest beim Abspielen eines Sounds zunächst die einzelnen Speicherplätze der Reihe nach aus. Der Sound beginnt mit natürlichem Attack. Einen bestimmten Punkt des Sounds, möglichst direkt nach dem Attack, in einem Bereich des Klanges, in dem sich nicht mehr sehr viel tut, definiert man einen sogenannten Loop Start Point. Zunächst interessiert sich der Sampler für diesen noch nicht. Er läuft darüber hinweg, spielt seinen Sound weiter ab, hat diesen Start Point jedoch in seinem Gedächtnis gespeichert. Er läuft und läuft, bis er einen zweiten wichtigen und beliebig einstellbaren Punkt erreicht. Den Loop End Point. Diesen wählt man vor dem beginnenden Decay des Sounds. Möglichst in einem Klangbereich des Sounds, der dem am Loop Start Point sehr ähnlich ist.

Der Sampler verknüpft nun elektronisch den Loop End Point mit dem Loop Start Point und spielt die so entstandene Soundschleife immer wieder zyklisch ab, so lange eine Taste des Keyboards gedrückt bleibt. Nach dem Loslassen erst läuft er über den Loop End Point hinweg und lässt den Sound ausklingen. Das Problem der Loop-Bildung liegt in der richtigen Wahl von Loop Start und Loop Endpunkt. Man kennt das Problem vielleicht von Bandschleifen-Effekten mit normalem Tape. An der Schnittstelle hört man sofort einen Schwupp, wenn der Sound am Loop End und Loop Start nicht absolut identisch klingt, die Obertonstrukturen voneinander abweichen. Die richtige Wahl dieser beiden Punkte ist für die Echtheit eines geloopten Samples absolut entscheidend. Man muss etwas damit experimentieren. Der Akai Sampler unterstützt das Finden des Loops etwas durch einen Automatik-Modus. In diesem sucht er sich selbst passende Loop-Stellen. Genug der Vorrede zum aktuellen Gerät:dem Akai 5 612.

Wie schon angedeutet, ist es ein Midi-Expander. Das heißt, man kann ihn nur in Verbindung mit einem Midikeyboard direkt spielen. Natürlich kann man ihn auch per externem Midi-Interface und Computer von einer Composersoftware aus ansteuern. Das Gehäuse ist in 19″ Format, zwei Höheneinheiten hoch. Auf dem Bedienpanel links der Power-Druckschalter, zwei 6mm Klinken Inputs für Mic und Line In, einer für einen externen Trigger Input. Neben dem Powerschalter zwei Drehpotis für den Aufnahmepegel des Sampels und den Monitor. Der Recording-Level ist im Line-Betrieb meiner Meinung nach etwas empfindlich. Kommt man mit 0dB aus einem Mixer in den Input, darf man den Recording-Level fast nicht aufdrehen, ohne dass die LED-Anzeige sofort in den roten Overload Bereich wandert. Man krebst also immer ganz im untersten Drehbereich des Potis herum.

Sehr praktisch ist der Monitor-Regler. Er schaltet das in die Inputs kommende Signal auf den Line Out des Samplers. Man hört so ohne umzustecken direkt über den Mixer, was gerade am Input zu sampeln anliegt, kann im entscheidenden Moment den Sampler auslösen, und nach Zudrehen des Monitorreglers sofort hören wie der Sample klingt.

Der Sampler ist ein Midi-Expander. Leider kann man ihn jedoch nicht normgerecht auf die 16 Empfangskanäle einstellen, sondern nur auf einen Nullkanal, der sämtliche eintreffenden Kanalinformationen umsetzt und auf die Kanäle 1 bis 9. Die Kanäle wählt man über die zwei Taster Channel Down und Channel Up im mittleren Bedienfeld an. Alle Taster dieses Bedienfeldes sind übrigens Folienswitches. Ein dritter Midi-Switch trägt die Aufschrift „Mono/Poly“ Normalerweise spielt man im Poly Mode. In diesem Mode kann man die sechs Stimmen überlagern. Eine zuerst getriggerte Stimme klingt unbeeinflusst aus, während man eine weitere in anderer Lage zuspielt. Nimmt man etwa irgendeinen Effektsound auf, kann man diesen beispielsweise in ganz tiefer Lage liegen lassen und oben eine Melodie dazuspielen. Man kann also die Stimmen wirklich unabhängig voneinander spielen oder als Loop liegen lassen. So lassen sich aus einem Sample beim Abspielen in verschiedenen Tonlagen quasi völlig verschiedene Sounds gleichzeitig erzeugen. Sprache klingt sehr viel tiefer und gelooped wie ein eigenartiges Urweltgeräusch, fern jeglichen Sprachlautes. Hierüber kann man dann in mittlerer Lage die Originalsprache spielen und ganz oben eine Mickey Mouse. Im sogenannten Mono Mode hingegen triggert jeder Anschlag sämtliche sechs Stimmen neu. Es handelt sich also um eine Art Keyboard-Mono-Mode. Wie sich die Akai Leute die Bezeichnung dieser Taste jedoch genau gedacht haben, ist mir nicht ganz klar.

Wie nimmt man die Sounds auf? Kinderleicht, einzige Vorraussetzung, man hat einen astreinen Sound zur Verfügung. Das Ganze kommt nämlich hinten niemals besser raus als vorne rein. Will man etwa super Strings sampeln, benötigt man schon ganz gute Technik im Studio um erstmal einen super Stringsound zu produzieren. Oder man nimmt den Sound von der Platte. Doch das ist denn ja geklaut, oder? Hier werden sich in nächster Zeit sicherlich einige Herren die Köpfe über die moralisch rechtliche Seite des Sound-Klau’s die Köpfe zerbrechen. Trotzdem geben auch schon ganz unbearbeitete Sounds teilweise super Effekte. Schwierig wirds nur, wenn man absolut originale Instrumentensounds aufnehmen will. Akai wird aus diesem Grund ihren Stützpunkthändlern eine sehr umfangreiche Soundbibliothek auf Diskette zur Verfügung stellen, die von 5 612 Besitzern genutzt werden kann. Wie dies genau vorgehen wird, war bei Drucklegung noch nicht hundertprozentig klar. Gehen wir jedoch davon aus, dass ein zum Sampeln geeigneter Supersound vorhanden ist.

Zunächst steuert man den Sampler natürlich mittels Rec-Level-Poti und der 7-Stufen LED-Anzeige aus. Der Sampler wird dann durch Drücken der New-Taste in eine Art Wartezustand gebracht. Eine LED neben der New-Taste signalisiert dies durch blinken. Erreicht der Pegel am Sampler Input eine gewisse Schwelle, triggert er sich selbst und beginnt die Aufnahme. Die LED leuchtet jetzt kontinuierlich, solange der Sampler aufnimmt. Durch den Automatik Trigger erwischt der Sampler jeden auch noch so abrupten Soundbeginn. Man muss also nicht gleichzeitig Percussion trommeln und den Aufnahmeknopf richtig treffen.

Der Sampler stellt noch einen zweiten Aufnahme Mode, den Overdub Mode, zur Verfugung. Wie schon der Name sagt wird hier der schon im Sampler befindliche Sound mit einem zweiten überlagert. Wieder höchst interessant für Soundspezialisten.

Die Sampling Rate des Samplers bestimmt man über das angeschlossene Masterkeyboard. Hiermit wird gleichzeitig festgelegt, auf welcher Key der Sampler in der Originaltonhöhe abgespielt werden soll. Im oberen Keyboardbereich läuft der Sampler schnell, die Tonqualität ist gut, die Aufnahmezeit kurz, im unteren Bereich läuft er langsam, die Tonqualität ist mäßiger, aber dafür lassen sich längere Sounds aufnehmen. Man kann hier nach Herzenslust experimentieren. Die Tonqualität des Samplers ist dank der 12 Bit Auflösung für ein Gerät dieser Preisklasse sehr gut. Laut Hersteller besitzt der S 612 eine Bandbreite von maximal 25 Hz bis 20 kHz. Bei dieser Güte hat man jedoch nur eine Sekunde Aufnahmezeit. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 8 Sekunden. In diesem Fall beträgt die Bandbreite jedoch nur noch 4 kHz Für Effekte reicht das gerade noch. Bei gewissen Extremsounds lassen sich Digitalisier-Nebengeräusche ausmachen. Die Soundqualität selbstgesampelter Sounds wird sicher in vielen Fällen durch die Qualität des bereitgestellten Originalsounds, denn durch den Sampler selbst begrenzt werden. Nach beendetem Aufnahmevorgang schaltet der Sampler automatisch in den Loop Mode. Man kann den Sound sofort über das Keyboard austesten. Neben dem Loop Mode gibt es noch einen One Shot Mode und einen Alternating Mode. One Shot ist klar, hier läuft der Sample einfach von Anfang bis Schluss durch, ohne Loop. Im Alternating Mode wird der Sound immer abwechselnd einmal vorwärts und einmal rückwärts abgespielt. Rückwärts klingen die Sounds genauso als hätte man das Band falsch ‚rum eingelegt. Ganz witziger Effekt. Der Sampler stellt auch einen echten Reversed Mode zur Verfügung. Mit zwei Schiebereglern lassen sich Loop Start und Loop End Point (Splice) auch per Hand bestimmen. Legt man den Loop Start hinter den Loop End, wird der Loop jeden Durchlauf invers abgespielt. Mit dem Key Trans-Switch lässt sich der Sampler im Bereich von einigen Oktaven transponieren.

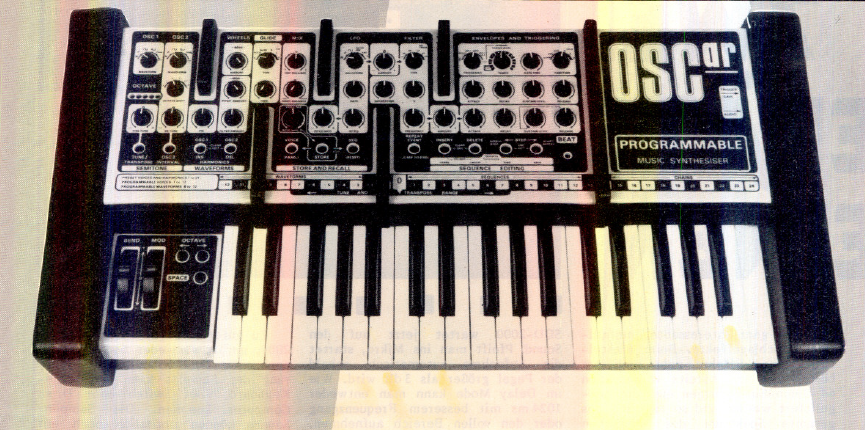

Bearbeitung der Sounds

Zur weiteren Bearbeitung der Sounds steht noch eine recht umfangreiche Analog-Bank zur Verfügung. Hier gibt’s einen LFO mit regelbarer Geschwindigkeit, Modulationstiefe und Verzögerung, zur Modulation des Samplesounds, einen Low Pass Filter mit regelbarer Filterfrequenz zum Abschneiden eventueller Störanteile im Höhenbereich des Signals, und ein VCA mit regelbarem Decay. Mit letzterem lassen sich auch längere Samplesounds percussiv spielen. Ganz rechts am Sampler noch ein Master Tune-Poti und darunter der 6mm Klinken-Line Out. Die gesampelten Sounds lassen sich über eine demnächst lieferbare Diskettenstation auf ganz handelsübliche 3″ Disketten verewigen. Dabei werden auch alle Panel-Einstellungen mit auf die Diskette gespeichert. Ein Sound hat auf der Diskettenvorderseite, einer auf der Rückseite Platz. Der Sampler selbst verliert nach Abschalten der Netzspannung leider den im Arbeitsspeicher befindlichen Sound. Die Diskettenstation wird über einen Vielpolstecker auf der Rückseite des Samplers angeschlossen und der Speicher bzw. Ladevorgang über die Switches Save und Load ausgelöst. Im Display erscheint im Disk Mode ein ‚d‘. Die Zugriffszeit der Diskettenstation auf die Sounds ist recht schnell. Meine Prototyp-Diskettenstation schaffte einen Sound in 4 Sekunden. Die auf Disk gespeicherten Sounds lassen sich mit einer Verify-Funktion auf ihre Fehlerfreiheit überprüfen. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich nochmals ein Line Out, die Midi In, Out und Thru Buchsen, die Buchse für die Disk-Drive und der Spannungsanschluß für die Diskettenstation, ein abgedeckter Tape Interface-Schacht (nach dem internen Anschlußformat kann hier offensichtlich ein spezieller Datenrecorder angeschlossen werden) und eine Voice Out Vielpolbuchse, deren genaue Verwendung noch Akai-Geheimnis ist (hier tut sich sicher noch was!).

Zusammenfassung

Der weiterentwickelte Akai Sampler ist eine hervorragende Ergänzung in jedem Midi-System. Er erschließt völlig neue Sound und Effektbereiche in einem sehr angenehmen Preisbereich von DM 2600,-. Ein großes Plus ist auch die Tatsache, dass sich als Speicherdiskette jede handelsübliche 3″ Diskette verwenden lässt. Dadurch wird das Soundarchiv nicht allzu teuer. Die Disketten gibt es für ca. 7,- DM in jedem Computershop. Warum man jedoch nur neun und nicht alle 16 Midikanäle adressieren kann, ist mir nicht klar geworden. Vor allem beim Arbeiten mit Computer und Recorder Software ist dies ein Manko.

Fotos & Text R.A. Veröffentlicht in Sound Check Juli 1985