SCORETRACK von C-LAB – AUCH EIN SUPER-TRACK!

Artikel von Richard Aicher für Soundcheck September 1986

Auf der Frankfurter Messe wurde es vorgestellt, jetzt wird es ausgeliefert: Scoretrack, das Midi-Recording-Programm mit integrierter Notationsoption von C-Lab für den Commodore 64. Scoretrack verbindet sämtliche Möglichkeiten des bekannten Supertrack Sequenzers, also Pattern/Songchain- orientiertes 16-Spur Realtime-Recording mit Step Time-Eingabemöglichkeit und einer Edit-Page mit Darstellung der Events in numerischer Form, sowie einer Help Page mit hervorragender Darstellung der Tracks in Standardnotation und der Möglichkeit, diese auszudrucken.

Für Supertrack-Kenner: Scoretrack unterscheidet sich lediglich in der Editfunktion von Supertrack, sämtliche anderen Funktionen wurden beibehalten. Für alle Schon-Besitzer eines offiziellen Supertracks gibt es Scoretrack als Update zum Preis von zirka 290 Mark. Die Beschreibung der Notationsoption erfolgt in Teil 2 dieses Artikels. Für Noch-Nichtanwender von Supertrack: Scoretrack gibt es als eigenständiges Programm zum Preis von etwa 590 Mark.

Obwohl der Sequenzerteil von Scoretrack durch die Analogie zu Supertrack den Schon-Anwendern dieses Programmes und einigen Lesern schon aus dem Supertrack SOUND-CHECK-Test bekannt sein dürfte, beschreibe ich ihn hier in etwas gekürzter Fassung nochmals: im Hinblick auf neu hinzugestoßene Leser bzw. Midi-Anwender.

Das Recording-Programm

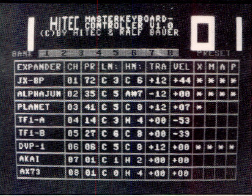

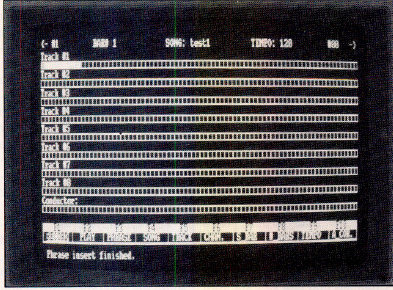

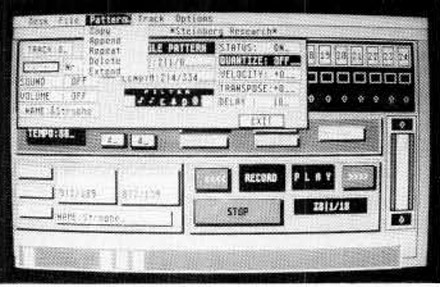

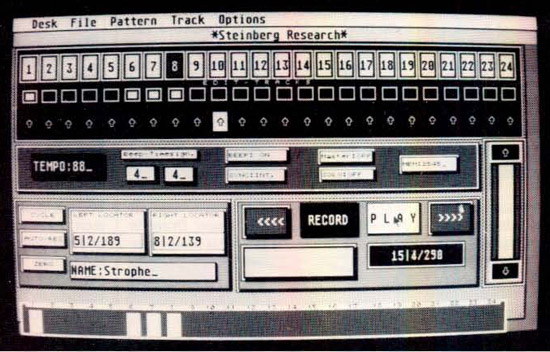

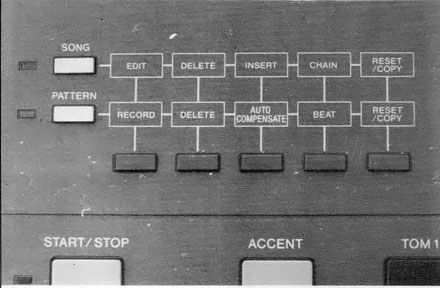

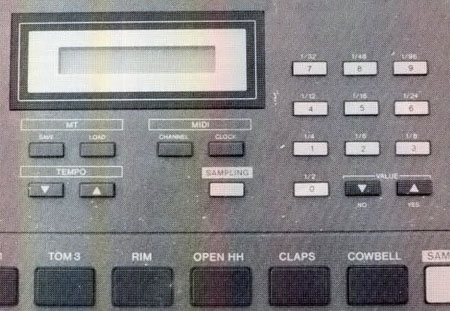

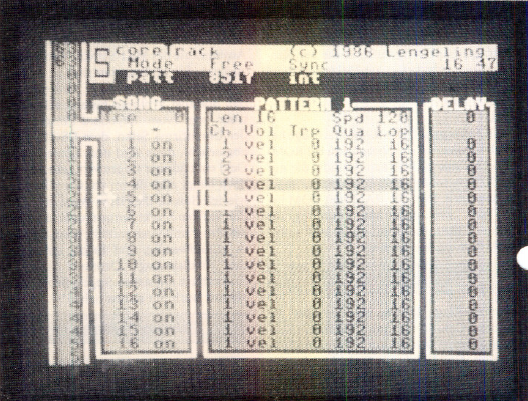

Im Realtime-Modus arbeitet Scoretrack mit der Auflösung von 1/192. Das Bedienpanel ist optisch in vier Felder unterteilt: die Song-Chain ganz links, daneben das Feld für die Spurwahl, in der Bildschirmmitte das Patternfeld und ganz rechts, das Feld zur Einstellung des Track-Delays. Darüber wird der Mode – Song oder Sequenz – angezeigt, der noch freie Speicherbereich und die Art der Synchronisation. Rechts oben die Anzeige für den gerade gespielten Takt und Bar. 16 Aufnahmetracks stehen zur Verfügung. Jeder kann separat für das Playback gemutet und mit einem der 16 Midi-Send-Channels versehen werden. Die Anwahl der Optionen geschieht bequem mit Hilfe des Blinkcursors und der Cursor-Tasten. In den vier Reihen des Patternfelds lassen sich für jeden Track separat, Send-Channel, Velocity und Volume, die Transponierung ( + / – 31 Halbtöne) und das Track-Quantize (1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48, 1/64, 1/96 und 1I/92tel), Track-Loop und Track-Delay eingeben. Die Track-Quantisierung wirkt sowohl auf die Note On-, als auch auf die Note Off- Information. Unabhängig von diesem Track-Quantize lässt sich beim Scoretrack für jeden Track das sogenannte „Musical- Quantize“ aufrufen, das ausschließlich die Anfangszeitpunkte unter Beibehaltung der Tondauer korrigiert. Mit dem Track-Delay lässt sich jeder einzelne Track für die Wiedergabe um eine bestimmte Zeit gegen den Beat verzögern. Der Einstellbereich des Delays reicht von 0 bis 255, wobei jeder Step einer 1I192tel Note entspricht. Für jedes Pattern können die Patternlänge in Viertelnoten (1- 256) und das Tempo (40 – 240) separat bestimmt werden.

Mit der Track-Shift-Funktion kann jeder Track in ganz bestimmten Patterns verzögert werden, während er in den nicht aktivierten Patterns normal gespielt wird. Diese Funktion bewirkt wahlweise ein „Delay nach vorne“ oder eine tatsächliche Verzögerung.

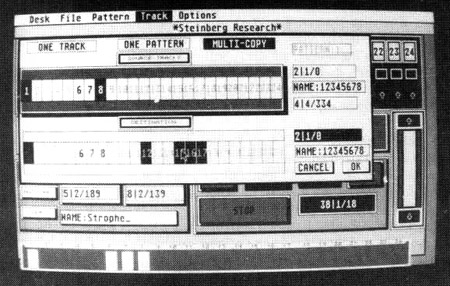

Mit der Double Speed-Funktion wird das Abspieltempo der auf den Tracks gespeicherten Sequenzen verdoppelt bzw. mit der Half Speed-Funktion halbiert. Tracks können auf freie Tracks innerhalb desselben Patterns oder auch in andere Patterns kopiert werden. Auch Patterns lassen sich ebenso schnell kopieren.

Die sogenannten „Ghost Tracks“ sparen Speicherplatz. Ghost Tracks benutzen die Tondaten eines schon bestehenden Tracks und versehen sie für das Playback mit anderen Abspielparametern, wie Channel, Transpose, Quantize, Volume, Loop oder Delay. Auf diese Weise hört man die Sequenz doppelt, einmal original und parallel dazu, ein zweites Mal mit geänderten Abspielparametern. Dabei geht kein zusätzlicher Speicherplatz verloren.

Wie auch schon im Supertrack, so erleichtert auch im Scoretrack, die Midi- Merge-Funktion das Arbeiten mit Masterkeyboard und Expandern.

Songfunktionen

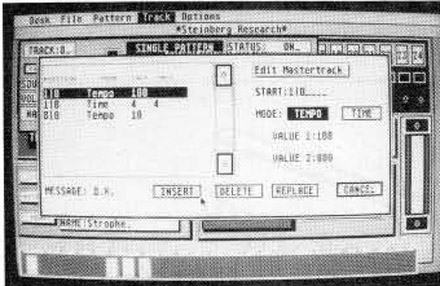

Scoretrack arbeitet wie auch seine Vorgänger Pattern-orientiert. Der Song wird abschnittweise in Form einzelner Patterns aufgenommen. Diese können dann mit der Song-Chain in beliebiger Reihenfolge zu einem kompletten Song zusammengehängt werden. Die Song-Chain kann maximal 256 Patterns lang sein. Neben der Track-Transpose-Funktion gibt es eine Pattern-Transpose-Funktion. Sie transponiert das gesamte Pattern abhängig vom Song-Step. Patterns können so im Verlauf des Songs in verschiedenen Transpositionen gespielt werden, ohne dass man zusätzlichen Speicherplatz opfern müsste. Mit der „Song Transpose Activity List“ wird für jeden Track festgelegt, ob die Pattern-Transpose-Funktion auf ihn wirken soll oder nicht. Dies ist von Vorteil beim Arbeiten mit Midi-Drums. Man muss die für ~le reservierten Tracks mit der Song Transpose Activity-Funktion vom Pattern-Transpose ausschließen. So können keine ungewollten Instrumentenverschiebungen durch Pattern-Transpositionen hervorgerufen werden. Einzelne Patterns lassen sich aus der Chain löschen bzw. einfügen. Die Clock- und die Midi-Clock-Funktion lässt sich für jeden Song-Step aktivieren oder abschalten. Man kann Songs entweder . in Realtime einspielen oder Step by Step eingeben, mit Hilfe der Quantize-Funktion. Korrekturen können in Realtime über die Punch In/Out-Funktion eingespielt werden. Bestimmte SongsteIlen lassen sich jederzeit mit der Autolocator-Funktion finden. Insgesamt können in jedem Song ach.t verschiedene Cue Points gesetzt werden. Im Arbeitsspeicher des Scoretracks haben genau wie im Vorgänger etwa mindestens 9000 Midi-Events Platz. Das Notationsprogramm nimmt dem Song keinen Speicherplatz. Wenn die Sequenzen mehr Speicherplatz benötigen, als zur Verfügung steht, verschwindet zuerst die Bildschirmnotation und schließlich der Notationsteil des Programmes selbst, wodurch wiederum Speicherkapazität frei wird. D.h. Sequenzen haben Priorität vor der Notation und können frei gewordene Kapazität nutzen. In diesem Fall bleibt quasi ein „Supertrack“ zurück. So gibt das Notationsprogramm den belegten Platz jederzeit freiwillig wieder für die Aufnahme von Midi-Events frei. Löscht man Tracks, kehrt es sobald möglich von selber zurück, sofern es nur vom Bildschirm verschwunden war, bzw. lässt sich wieder nachladen, sofern es ganz aus dem Arbeitsspeicher verdrängt wurde. Diese Lösung ist sehr clever. Man muss die Notationsoption beim Scoretrack nicht getrennt laden, sie wird sofort mit dem Hauptprogramm mitgeladen, und trotzdem bleibt für lange Songs der maximal mögliche Speicherplatz des Grundprogrammes erhalten. Ein weiteres Speicherplatz schonendes Plus: Controller- und Pitchwheel-Daten werden, wie schon im Scoretrack, so auch im Scoretrack, komprimiert. Arbeitet man viel mit Controllern, nehmen diese Events dann wesentlich weniger Speicherplatz weg, als ohne Datenkompression. Im günstigsten Fall können bis zu 30000 Events aufgenommen werden, falls extrem viele Controller- Bewegungen ausgeführt werden.

Zur Synchronisation mit externen Rhythmusgeräten stehen vier verschiedenen Sync Modes zur Verfügung: Intern, Extern I, Extern 11 und Midi-Clock. Im Intern Mode produziert der Scoretrack die Clock entsprechend der eingestellten Geschwindigkeit. Am angeschlossenen Synchroniser liegen 48 Impulse pro Viertel. Wählt man sie in der Song Sync Table an, kann die Midi-Clock zusätzlich über die Midi-Buchsen ausgegeben werden. Sonst herrscht hier Pause. Clock-Delay gesetzt, wird dieses automatisch hier weitergegeben. Lediglich an der Record-Buchse des Synchronisers liegt immer das unverzögerte 48 Impuls-Signal zur Weiterverarbeitung als Tape Sync-Signal. Extern I erwartet 48 Impulse pro Viertel und dient als Eingang für ein Sync from Tape-Signal. Extern II entspricht Extern I, nur dass hier 24 Impulse pro Minute (Roland!) erwartet werden.

Die externe Synchronisation über Midi-Clock synchronisiert den Scoretrack in gewohnter Manier über den Midi-Bus von externen Sequenzern und Drum Machines. Besonders interessant für alle, die Midi in Verbindung mit Bandmaschinen einsetzen wollen, ist die Tatsache, dass Scoretrack, genau wie der Vorgänger Supertrack, den Midi-Song-Pointer liest. So kann man mit einer Midi-Timecode-Synchronisations- Box problemlos Bandmaschine und Sequenzer synchronisieren. Selbstverständlich lassen sich sämtliche Songs auf Diskette speichern und von dort wieder laden.

Mit Scoretrack können, genau wie mit dem Vorgänger, Disketten direkt über das Disk-Menü formatiert werden. Auf dieselbe Weise können einzelne Files ohne Programmabbruch gelöscht und neu benannt werden. Es können sowohl komplette Songs, als auch einzelne Patterns auf Diskette gespeichert oder in den Computer bzw. einen im Computer befindlichen Song, eingeladen werden.

Mit dem Supertrack erstellte Song Files können problemlos vom Scoretrack gelesen werden. Für schwierige Passagen ist der Single Step-Aufnahme-Mode gedacht. Hier wählt man über die Quantize-Funktion die Tonlänge aus. Die Tonhöhe bestimmt man über die Klaviatur des Masterkeyboards.

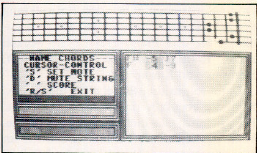

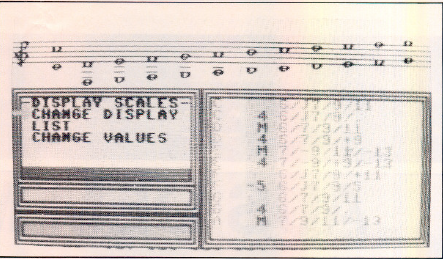

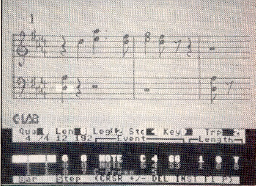

Der Edit Mode mit Notation

Supertrack-Kenner bemerken sofort den Unterschied! Die Event-Liste in der Edit Page wurde in den oberen Zweidritteln durch die zwei Notenzeilen der Notationsoption ersetzt. Absolut exaktes Event-Listing und Darstellung in übersichtlicher Standard- Notation wurden so in hervorragender Weise innerhalb einer Bildschirmpage vereint. Jede Änderung innerhalb des Event-Listings wird sofort in die Notation übernommen. Die Notendarstellung ist also editierbar, zwar nicht direkt in Form von Notationszeichen, aber dafür interaktiv über das Event- Listing.

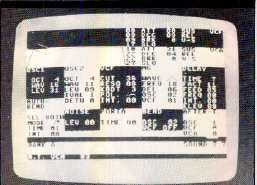

Event-Listing

Im unteren Bildschirmdrittel befindet sich, wie gesagt, das Event-Listing. Es ist nach Anwahl des gewünschten Tracks im Sequenzer-Mode augenblicklich abrufbar. Man kann es zeilenweise durchsteppen, wobei jeder Note-On mit den Werten klingt. Jedes Midi-Event wird im Listing in einer separaten Zeile numerisch durch Angabe von Taktnummer, Viertelnote, Auflösung, Tonhöhe, Programm und Velocity dargestellt. Alle Parameter lassen sich separat für jeden Step des Listings ändern, komplette Events können eingeschoben und gelöscht werden. Auf diese Weise lässt sich etwa an jede Stelle des Songs ein Program Change durch Einschieben des Program Change Events mit zugehöriger Programmnummer editieren. Der Program Change wird dann exakt an der gewünschten Stelle ausgeführt. Dieses Verfahren ist sehr viel genauer als das Einspielen des Program Changes, das oft überhaupt nur unter Zuhilfenahme eines zusätzlichen Tracks glückt. Edit-Mode und Sequenzer-Mode sind interaktiv. Das bedeutet, jede Änderung in einem der beiden Modes wird automatisch sofort in den anderen übernommen.

Bild: Notation und ein Teil des Event-Listing in der Note Page

Standardnotation

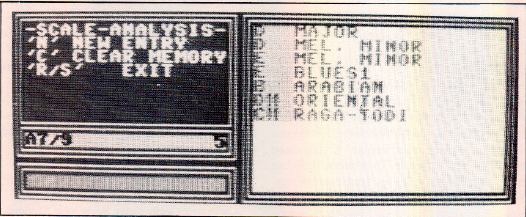

Standardnotation ist meist für Musikeraugen und Köpfe wesentlich klarer und übersichtlicher als die eigentlich exaktere Darstellung des Songs im Event-Listing. Die Darstellung in Standardnotation belegt die beiden oberen Bildschirmdrittel der Edit- Page. Das Notationssystem zur Darstellung des angewählten Tracks ist immer zweizeilig mit Violinschlüssel in der oberen und Baßschlüssel in der unteren Zeile. Der „Splitpoint“ zwischen den beiden Systemen ist festgelegt. Der Zähler des Takts ist im Bereich 1 mit 9 variabel, der Nenner fest. Maximal können sieben Vorzeichen, Kreuz oder Be’s, geschrieben werden. Damit lassen sich alle gängigen Tonarten schreiben. Scoretrack unterscheidet zwischen Dur und Moll. Insgesamt lässt sich jeder Song in 15verschiedenen Dur- und Molltonarten notieren. Tonartfremde Töne werden erkannt und mit dem oder den entsprechenden, dem Ton direkt vorgestellten Vor- (Kreuz und Be) bzw. Auflösungszeichen geschrieben. Neben der Tonart kann auch die Transposition des Tracks für die Notation bestimmt werden. Der Bereich umfasst + / – 31Halbtöne. Key und Transpose, wie auch die folgenden Notationsparameter beziehen sich ausschließlich auf die Darstellung in Notenschreibweise. Die Daten der Sequenz bleiben von der gewählten Einstellung unberührt. Durch Wahl des richtigen Vorzeichens und Transponierung auf die entsprechende Tonhöhe können so blitzschnell und automatisch verschiedene Transpositionen der eingespielten Sequenz erstellt werden, etwa zur Erstellung komplexer Bläsersätze. Im Bereich von vier Oktaven werden Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Achteltriolen, Sechzehntel und Zweiunddreißigstel geschrieben, mit eventuell zugehörigen Vor- und Auflösungszeichen, Punktierung, Bindebögen und Balken.

Selbstverständlich kommt auch Scoretrack an der bereits oft diskutierten Problematik nicht vorbei, die sich jeder Notations- Software mit hoher Auflösung durch den relativ groben Raster der Standardnotation und die Ungenauigkeit des menschlichen Spiels stellt. Software in dieser Preisklasse besitzt keinen so hohen Grad künstlicher Intelligenz, musikalisch richtige Entscheidungen treffen zu können. Sie kann selbstverständlich und Gottseidank nicht allein entscheiden, ob etwa eine Taktungenauigkeit vom Spieler gewollt oder nicht gewollt war und dementsprechend als solche notiert werden soll oder nicht. Hier geht es ohne Hilfe des Spielers und Musikers nicht weiter. Jede Computer-Notation in dieser Preisklasse muss editiert werden. Scoretrack stellt, wie auch die meisten anderen Software-Recorder, hierzu automatisch arbeitende Korrekturfunktionen zur Verfügung. Diese schafften, richtig angewandt, aus der exakt von den Einspieldaten übersetzten, schwer lesbaren und musikalisch nicht normgerechten Notierung ein Abbild, das dem musikalischen Grundgedanken mehr entspricht und daher besser ablesbar ist. Dies sind die Parameter: Quantize, Length und Legato. Quantize arbeitet prinzipiell wie die beiden schon behandelten Track-Quantize- Arten, nur dass hier lediglich die Darstellung der Events innerhalb der Notation betroffen ist. Es stehen die Werte 114, 118, 1112, 1116 und 1/32 zur Verfügung. Length stellt man auf den kleinsten Notenwert, der in der Notation vorkommen soll, ein. Kleinere, eingespielte Notenwerte werden dann von der Software automatisch auf diesen Wert korrigiert. Mit Legato verhindert man die nicht gewollte Notation von gebunden gespielten, aufeinanderfolgenden Tönen. Man kann so vorbestimmen, ab welcher Überlappungsdauer tatsächlich eine Überbindung der aufeinanderfolgenden Töne stattfinden soll. Kürzere Überlappungen werden dann in der Notation nicht berücksichtigt. Mit diesen Parametern lassen sich meist schon befriedigende Notationsergebnisse erzielen. Ist man jedoch mit der Darstellung noch nicht zufrieden, kann man das Notenbild zusätzlich weiter durch Editieren der Events im Event-Listing beeinflussen. Hierbei markiert ein weißer Cursor jeweils den Ton, sowohl in der Notation, als auch in der entsprechenden Event-Listing-Zeile, der gerade aktiv ist. Wie gesagt, jede Änderung im Event- Listing wirkt sich auch auf die Notendarstellung aus.

Sämtliche Änderungen erfolgen auf jeden Fall mit beachtlicher Geschwindigkeit. Auch die Geschwindigkeit, mit der Notation beim Übergang in den Edit-Modus am Bildschirm steht, ist extrem schnell. Die Notation steht praktisch augenblicklich da. Scoretrack arbeitet, verglichen mit anderen C64 Notationssystemen, am schnellsten. Zu deren Entschuldigung muss man jedoch erwähnen, dass sie dafür meist vergleichsweise mehr Töne auf einmal am Bildschirm unterbringen. Dieses Manko macht Scoretrack jedoch durch die unglaubliche Schnelligkeit wett, mit der die Takte und Bars am Bildschirm gescrollt werden können.

Die Notation kann über jeden Commodore 64-kompatiblen Drucker ausgegeben werden. Die Qualität des Ausdrucks lässt prinzipiell keine Wünsche übrig, hängt aber selbstverständlich stark von der Qualität des verwendeten Printers ab. Zur Anpassung wird ein extra Programm auf der Diskette mitgeliefert.

Zusammenfassung

Mit Scoretrack stellt C-Lab eine hervorragende Kombination guter Ideen zur Verfügung. Das Programm ist nicht nur ungemein musikalisch, das heißt, kommt der Aufnahme von Sequenzen und der Produktion moderner Songs besonders entgegen, sondern ist überdies im Notations-Modus auch unheimlich schnell. Der Edit-Mode mit der gewählten Methode der Event- Darstellung und Korrekturmöglichkeit jedes Events ist ja mittlerweile legendär. Die Idee, die Notationspage in dieses Event- Listing zu übernehmen, erscheint mir beinahe genial. Als sehr praktisch muss man auch die Integration der Notationsoption in das Sequenzerprogramm bezeichnen. Dies spart Zeit und Nerven.

Der Preis des Scoretrack beträgt zirka 590 Mark, und als Update für Schon-Supertrack-Besitzer ist er sogar für zirka 290 erhältlich.

Richard Aicher für Soundchek, September 1986