Atari 260 ST und Commodore Amiga

Welcher Personal Computer macht das Rennen?

Veröffentlicht im Musikmagazin Soundcheck, Jan. 1986

copyright Richard Aicher

Für Atari habe ich in dieser Zeit viele Workshops für Musiker gemacht. Die bekamen dann vorgeführt wie ein MIDI-System funktioniert und was MIDI alles kann. Das waren damals für die meisten Keyboarder noch relativ unbekannte Sachen. Kinder wie die Zeit vergeht. Auf jeden Fall hatte ich immer mein kompleettes MIDI-RACK mit dabei und die Leute waren schon baff

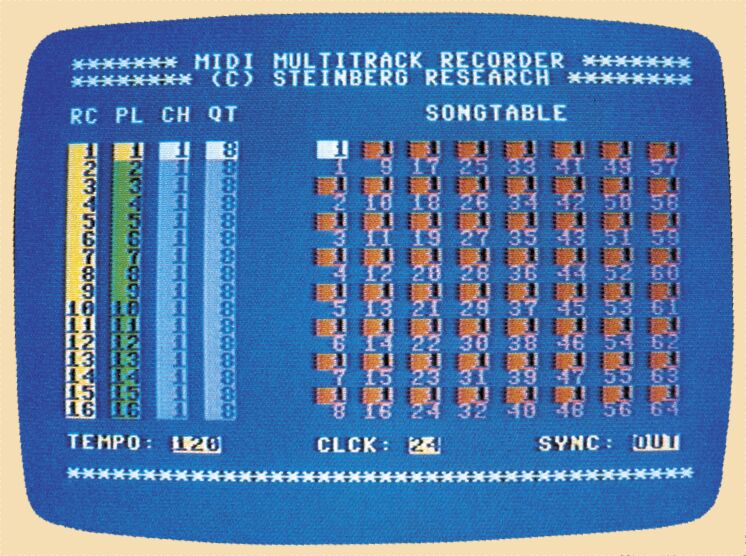

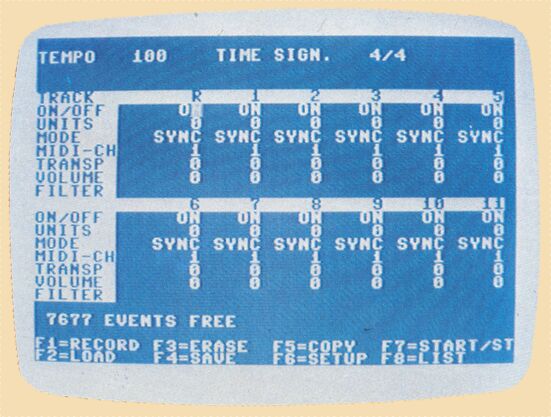

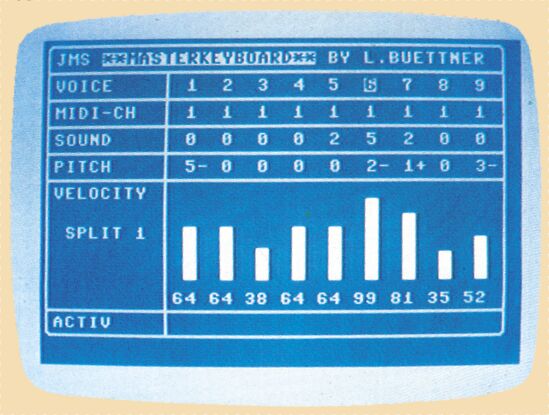

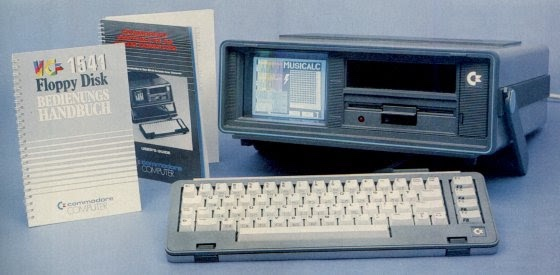

Bisher war der Commodore 64 der Renner unter den Homecomputern, sofern es um den Einsatz als Midi-Rechner ging. Fiir ihn gibt es die meiste und beste Midi-Software. Mittlerweile ist er jedoch nicht mehr der jüngste. Und die letzten Entwicklungen am Computermarkt läuten für 1986 eine neue Epoche im Bereich des computergesteuerten Midisystem sein. Wird der Commodore64 bald abgelöst?

Ort: Systems München. Zeit: 28. Oktober 85. Die Systems ist eine der größten Computer- undSoftware-Messen der Welt. Sie findet in zweijährigem Turnus statt, und hier wird manche Neuheit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. In den 28 Hallen voller Monitore, Computer und hochtechnisiertem Zubehör war für uns Musiker insgesamt nur ein Quadratmeter interessant, aber der hatte es in sich. Das waren dieStellflächen mit den zwei Super-Micro-Computern zu noch erschwinglichem Preis und mit uferlosen Perspektiven für musikalische Anwendungen: dem Atari 520 ST+ und dem Commodore Amiga.Der Erste ganz öffentlich, der Zweite ganz geheim, im Container versteckt und nur der Prominenz höchstpersönlich vorgeführt.

Atari260ST02

Die Neuen von Atari

Um den lange angekündigten Atari 520ST gab es bereits unzählige Spekulationen, jedoch außer Entwicklungssystemen für Programmierer, keine endgültigen Rechner am Markt. Gottseidank. Denn nun ist eh wieder alles ganz anders als bisher zu lesen. Vorgestellt wurden auf der Systems nun (hoffentlich endgültig) zwei Computer, der 520 ST Plus und der 260 ST. Beide verfügen über ein internes MIDI-Interface mit einem Input und einem Output.

Der 260 ST ist jetzt so ziemlich das, was bisher als 520 ST galt. Er verfügt über den riesigen Arbeitsspeicher von 512 KByte. In diesem Arbeitsspeicher werden Programme und Daten das Midi bzw. Sound Design-Programm, und die eingespielten Sequenzen bzw. erarbeiteten Sound-Einstellungen im Computer abgespeichert. Nur zum Vergleich: derCommodore 64 verfügt über einen Arbeitsspeicher von lediglich 64 Kbyte. Gängige Midi-Software bringt im Commodore 64 zirka 6000 Midi Events unter. ImAtari haben, wie man leicht vermutet, also sehr viel mehr Events Platz. Die Rechnung, 9 facher Arbeitsspeicher bedeutet gleich 9 mal so viele Midi Events, stimmt jedoch nicht ganz. Denn im Arbeitsspeicher des Atari muß außer dem Midiprogramm und den Daten noch das Betriebssystem geladen werden, und das frisst eine ganze Menge des Speicherplatzes weg. Das Betriebssystem ist ein Programm, das dem Computer erst einmal sagt, daß er überhaupt ein Computer ist, und was er alles können soll. Das Betriebssystem des Commodore 64 ist in einem extra Speicherchip getrennt vom Arbeitsspeicher fest eingebrannt. Der Commodore 64 ist normalerweise immer ein Commodore 64. Beim Atari ist das, momentan zumindest, anders. Man muß ihm das Betriebssystem erst von der Diskette aus einflößen. Das hat den Vorteil, daß es durch Updates geändert werden kann. Den Nachteil, das zirka 200 KByte des Arbeitsspeichers verloren gehen. Die Graphik-Auflösung beträgt 640×400 in Schwarz/Weiß. In vier Farben 640×200 und bei 16 Farben noch 320×200 Punkte. Der Atari versteht verschiedene Programmiersprachen wieC, Pascal und Modula2. Letzteres sind Programm -Hochsprachen. Erst mit ihnen kommt der Atari voll zur Blüte. Solche Programme lau-fen viel schneller als Basic-Programme. Die Programmiersprache muß wie das Betriebssystem erst in den Arbeitsspeicher des Rechners geladen werden. Lädt man etwa Basic als Programmiersprache, geht nochmals ein weiterer Teil des Arbeitsspeichers verloren. Im Basic Mode bleiben lediglich noch 60 Kbyte RAM für ein selbstgeschriebenes Programm und die Daten übrig. Das bedeutet nicht mehr die Welt! Als Prozessor wird ein MC 68000 von Motorola eingesetzt. Auch der AppleMacintosh und der Kurzweil arbeiten mit diesem 16/32 Bit Hochleistungsprozessor. Er arbeitet ungleich schneller als der relativ langsame 8 Bit Prozessor des Commodore 64.

Dem schnellen Prozessor verdanken die beiden Ataris denn auch ihm überraschenden Fähigkeiten. Sie stehen im ersten Vergleich zum Apple Macintosh, der immerhin zirka 6000,- DM kostet, nur in wenigen Dingen nach.

Ein Hardwaremäßiger Nachteil der Atari Computer: Sie sind umständlicher aufzubauen, bestehen aus einer Ansammlung von Einzelteilen: dem Netzteil für den Computer, einem für die Diskettenstation, dem eigentlichen Computer, der Diskettenstation und dem Monitor, während im Mac alles in einem einzigen Gehäuse integriert ist. Nicht’s für Live-Musiker.

Im Bedienungskomfort stehen die Ataris dem Macintosh um keinen Deut nach. Die selbe Pull Down Menuetechnik wie der Mac. Programme werden mit der Maus bedient. Man kann die alphanumerische Tastatur vergesset~ Man führt eine sogenannte Maus, ein kleines Kästchen mit zwei Tasten und einem Bewgungssensor untendran auf dem Tisch hin und her, Damit wird der Cursor am Bildschirm an die gewünschte Stelle dirigiert. Ein Knopfdruck, klick die Funktion ist ausgelöst.

Mehrere Ausschnitte eines Programmes können damit gleichzeitig in sogenannten Bildschirm-Fenstern betrachtet werden. Etwa in einem Fenster die Page mit den gewählten Optionen, im zweiten eines mit einem Ausschnitt der Notations-Page und im dritten eines mit der eigentlichen Bedienpage. Alle übersichtlich gleichzeitig am Bildschirm, vier Stück maximal. Diese Fenster lassen sich beliebig am Bildschirm verschieben, ebenfalls mit der Maus und unabhängig voneinander öffnen bzw. schIießen , vergrößern oder verkleinernl.Möglich macht dies die Betriebssoftware GEM.

Der 260 ST kostet zirka um 1300,-. Er kann entweder an einen Monitor oder einen normalen Fernseher angeschlossen werden. Letzterer muß jedoch einen SCART- oder RGB-Eingang haben. Den passenden Schwarzweiß-Monitor SM 124 erhält man von Atari für zirka 600,- DM. Zirka 900,- DM muß man für einen Farbmonitor hinlegen, die Maus kostet zirka 150,- DM.

Der große Bruder

Der große Bruder des Atari 260 ST heißt 520 STi-. Er verfügt über den gigantischen Arbeitsspeicher von 1 MByte, aber keinen SCART-Anschluß, Man kann also nur einen Monitor, nicht aber einen Fernseher anschließen. Sind Basic und Betriebssysteme geladen, bleiben noch 600 KByte Arbeitsspeicher für Daten übrig. Der Arbeitsspeicher lässt sich jedoch auf insgesamt 4 MByte erweitern. Sonst gilt für den 520 ST+ genau das gleiche wie für den 260 ST.

An Software erhält man zum Rechner voraussichtlich eine Textverarbeitung (GEM-Write) , ein Zeichenprogramm (GEM-Draw), Logo und Basic, sowie einen CP/M 2.2 Emtilator. Mit letzterem kann man etwa die Super-Programme Wordstar, Multiplan und dBase II einsetzen. Der Atari 520 ST+ kostet als komplettes System mit Schwarzweiß Monitor nur einige Hundert Mark mehr als das vergleichbare System mit dem 260 ST.

Von Atari werden zu den Rechnern zwei 31/2 Zoll Diskettenstationen angeboten. Eines mit 360 KByte Speicherkapazität für 598- DM. Sie können die Disketten nur einseitig bespielen. Es lassen sich jedoch auch herstellerfremde, aber Shugart-kornpatible Diskettenstationen relativ problemlos anschließen. Nimmt man eine nilt 5 ˝-zoll Format, könnte man auf diese Weise auch mit den zwar weniger praktischen aber nur halb so teuren 5 1/2 zoll Disketten arbeiten. Diese ließen sich dann überdies doppelseitig bespielen.

Ganz neue Perspektiven ergeben sich im Umgang mit einem Festplattenlaufwerk. Das ist eine Art Super-Diskette, fest in einem speziellen Laufwerk eingebaut, auf der die unvorstellbare Datenmenge von 10 MByte, das ist etwa das 6ofache einer Commodore 64 Diskettenseite, Platz hat. So spart man sich das ständige Wechseln der Disketten. Der Nachteil, die Festplatte kann man nicht wechseln. Ist sie voll, heißt es entweder eine neue Festplattenstation dazu-kaufen oder weniger wichtige Sachen wieder löschen . Solche Festplattetilaufwerke kosteten bisher minimal 6.000,- DM. Atari will sie Ende ’85, anschlußfertig unter der Bezeichnung SF 314, für unter 2.000,- Mark auf den Markt bringen. Auf der Festplatte hat man nicht nur sehr viel mehr Platz, sie arbeitet auch zirka dreimal so schnell wie die normalen Laufwerke.

Commodores Antwort

Auch Commodores Amiga brilliert mit im Micro Computer-Bereich bisher einmaligen Graphik-Fähigkeiten. In dieser Beziehung ist er selbst den beiden Ataris nochmals um Einiges überlegen. Der Commodore 64 macht sich hierzu wie ein armseliger Plakatpinsler im Vergleich zu einem Rembrandt aus.

commodoreC6403

Der Prozessor ist wiederum ein MC 68000. Daneben verfügt er jedoch noch über drei weitere Co-Prozessoren, die den Hauptprozessor von sämtlichen Routinearbeiten entlasten.

Zwei dieser Zusatzprozessoren sind nur für die Graphik verantwortlich. Bei der Graphik-Benutzeroberfläche handelt es sich genau wie bei den Ataris und dem Macintosh um das von der amerikanischen Softwarefirina Digital Research entwickelte GEM. Die maximale Auflösung beträgt 640×400 Bildpunkte mit 16 Farben. Eine Palette von 4096 Farbschattierungen steht zur Wahl. Je nach Auflösung können bis zu 32 verschiedene Farbtöne gleichzeitig am Bildschirm eingesetzt werden.

Für die Tonerzeugung ist ein dritter Prozessor zuständig. Im ROM des Amiga sind drei spezielle Audio-Control-Routinen, die den Umgang mit den Audio-Channels erleichtem und auch Hüllkurven definierbar machen. Insgesamt stehen vier voneinander unabhängige Sound-Channels zur Verfügung.

Die Sounds werden in sogenannten Sound-Tables in Form von 16 Bit breiten Sound-Bytes abgelegt. Zur Wiedergabe werden sie zyklisch Byte für Byte ausgelesen. So erhält man beliebige Kurvenformen. Die Waveforms der Channels 0, 1 und 2 können jjeweils Amplitude und/oder Frequenz der Waveform der nächsthöheren Channels modulieren. Sounds können auch per Mikrofon aufgenommen und intern digitalisiert und gespeichert werden.

Zur Wiedergabe werden die Sounds intern von digital nach analog rückgewandelt und nach Filterung in einem Low Pass gemischt an zwei Stereo Outputs des Amiga ausgegeben. Jeweils zwei Channels sind auf einen Ausgang gelegt. Der Filter begrenzt jedoch bereits ab 5,5 khz alle höheren Frequenzen. Das erlaubt natürlich kein musikalisch sinnvolles Sampling. Denn abS kHz beginnen viele Sounds ja erst interessant zu werden. Ob dieser Filter abschaltbar ist, ist mir nicht bekannt.

Das Betriebssystem ist in einem separaten ROM mit 192 KByte untergebracht. Es erlaubt, mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen. Man nennt das auch Multi Tasking. So könnte man beispielsweise gleichzeitig mit einem Score Writer eine Partitur ausdrucken, einem Midi-Recording-Programm aufnehmen und einem Sound Designer Sounds in Realtime vei~indem. Das geht mit den Ataris nicht. Der Witz:Man spart ständiges Absichern von Daten und Neuladen des anderen Programmes. Vier Programme können gleichzeitig vor sich hinarbeiten, jedes in einem eigenen Bildschirmfenster, Das ist beinahe so, als hätte man vier verschiedene Rechner vor sich. IJngeheuere Rechenkapazität ist hierfür Voraussetzung.

In der Grundausstattung verfügt der Amiga mit „nur‘ 256 KByte über zwar weniger Arbeitsspeicher als die Ataris, ist jedoch mit einer einfachen Zusatzspeicherkarte auf 512 KByte und im Endausbau bis maximal 8.5 MByte ausbaubar.

Im Vergleich zu Atari ist der Amiga um einiges teurer. Sein Preis bewegt sich zwischen 5 .000,- und 6.000,- DM. Aus diesem Grund kommt er sicher lediglich für Studios oder gut betuchte Keyboarder in Frage, die mehr auf seine vielfältigen Sampling-Möglichkeiten den besseren internen Sound Chip oder die besseren graphischen Möglichkeiten bzw. Multi Tasking Wert legen. Sofern es einmal Musik-Software dafür geben wird.

Momentan ist in dieser Richtung zumindest hier in Deutschland noch keine Aktivität zu verzeichnen. Doch es fehlt ja auch noch der Computer. In den USA ist der Amiga jedoch bereits am Markt und im späten Frühjahr soll er auch in deutschen Shops auftauchen.

Gegenüberstellung

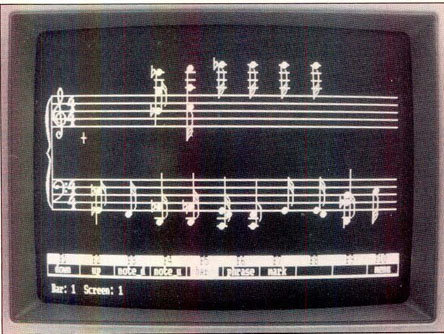

Klar ist, daß sowohl die Ataris, als auch vor allehi der Amiga völlig neue Möglichkeiten für Musiker anbieten: Riesige Speicher erlauben endlich, nicht nur einen kurzen, sondern mehrere lange Songs im Arbeitsspeicher unterzubringen, die hervorragenden graphischen Fähigkeiten erlauben Notation in einer Qualität auf den Bildschirm zu bringen, wie es bisher in der „Low Cost-Preisklasse“ nur mit dem Macintosh möglich war. Auch im Sampling-Bereich bieten die riesigen Speicherplätze in Verbindung mit der hervorragenden Graphik und Bedienbarkeit enorme Möglichkeiten: sehr lange Sounds abzuspeichern, bequeme Kurvenbearbeitung am Bildschirm, leichtes Editieren. Der Amiga könnte parallel zur Steuerung des Midi-Equipments per Multi Tasking noch taktgenau eine 3-D Realtime-Graphikshow mit Sample-Sounds liefern.

Wie für die meisten Computer gilt jedoch trotz aller Vorzüge leider auch für diese Stars – not born for the show live on stage. Die vielen Einzelteile stehen dem Einsatz im Studio weniger entgegen, als dem auf der Bühne. Ganz abgesehen von den für den rauhen Live-Einsatz nicht konstruierten Plastikgehäusen. Wie sich die beiden Rechner in Zukunft für Musiker entwickeln werden, hängt jedoch in erster Linie von der einst zur Verfügung stehenden Anzahl und Qualität an Musik-Software ab. Der beste Rechner nutzt in Verbindung mit schlechter Software nichts.

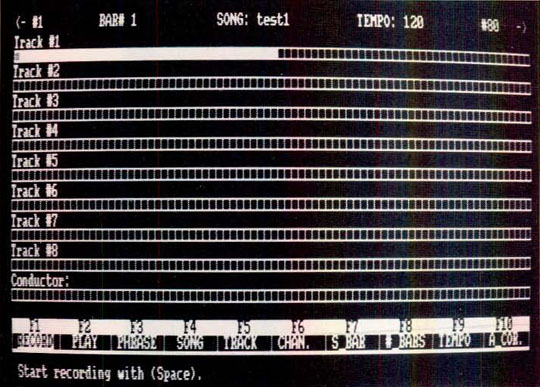

Ein Lichtblick: Am Stand der Firma Atari wurde auf der Systems ein Midi-Demo Programm für den Atari gezeigt. Es kam aus demselben Hause Kapehl & Philipp, in dem auch das legendäre Midi-Kompendium, das bisher immer noch einzige fundierte, theoretische Handbüchlein zum Thema Midi-Theorie, entstand. Das Programm soll zur Musikmesse in Frankfurt fertig sein. Auch Steinberg Research arbeitet momen an Midi-Software für den Atari und sicher noch einige mehr. Man kann momentan lediglich in gespannter Hoffnung warten, bis die Computer bei uns erhältlich sind

– und vor allem passende Musik-Software!

Richard Aicher

Erschienen in Soundcheck Musikmagazin, Januar 1986